現(xiàn)在倡導(dǎo)不打罵孩子的教育方式到底是不是科學(xué)先進的?

作者:張英鋒

發(fā)布時間:2017-04-28 14:28:59 來源:陜西教育報刊社

不知道你有沒有發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象:家長不會打罵嬰兒,卻會打罵兒童。要知道,照顧嬰兒可要比照顧兒童麻煩得多,為什么家長不會打罵嬰兒,卻會打罵兒童?其實,每個家長一開始都是疼愛孩子的,并不會用打罵的手段。這是因為在嬰兒時期,家長更多的是照顧,還不能算作教育。我們用電腦來幫助理解,照顧孩子更像是使用電腦,而教育孩子則是要給電腦編程,這是兩種完全不同的技能,很多家長對此準(zhǔn)備不足,他們以為照顧就是教育。在孩子1~2歲時,轉(zhuǎn)折點就出現(xiàn)了,當(dāng)需要從照顧向教育轉(zhuǎn)變時,很多家長遭遇了重大的教育挫折。他們會發(fā)現(xiàn),孩子不好管束,更不好教育。孩子并不聽從家長的話,家長只好不斷地提高嗓門,懲罰也越來越嚴(yán)厲。所以家長的懲罰并非一步到位、上來就打罵,而是有一個逐漸升級的過程。原來的疼愛逐漸會變成怨恨和憤怒,當(dāng)家長失去信心時,他們情急之下就會做出打罵孩子的舉動。而小孩因為情緒上的恐懼,會馬上變得非常順從。這其實是所有社會性動物的特點,狼、獅子、猩猩等高級社會性動物,在面對同伴的攻擊時,如果無力抵抗都會表現(xiàn)出順從的姿態(tài)。

所以暴力性的懲罰就是最原始的、讓人服從的方法,既然社會性動物都會使用這個方法,就談不上什么科學(xué)先進。動物和人都在利用服從作為基石來構(gòu)筑等級社會,服從者就是等級的最底層。正是因為狼的社會化屬性,它才會被人馴化成狗。當(dāng)然你也可以預(yù)見,這種以服從為目的的教育,在未來會讓孩子遭遇難以克服的障礙,被困在社會底層無法突破。

孩子的順從,會讓很多家長產(chǎn)生一種錯覺:原來打罵是有效的教育方法,孩子馬上聽話了!

原來“打是親、罵是愛!”

原來“小時候父母打我是為我好,我今天才知道錯怪了父母”。

原來“棍棒底下出孝子”是很有道理的!老一輩的方法不能扔,孩子大了就能明白!

我從小就被打罵,不也沒事嗎?

這其實是家長對自己打罵孩子給出的合理化解釋,因為只要自己的行為是合理的,就能掩蓋自己在良心上的不安,就能防御別人的譴責(zé),就可以讓自己狠下心來,對孩子進行更重的懲罰。也正是因為如此,在人類數(shù)千年的文明史里,學(xué)校也一直在用懲罰的方法來管束和教育學(xué)生。下面這塊泥板是4000年前一個蘇美爾小孩寫的,他因為犯錯,多次被老師抽打,這可能是關(guān)于學(xué)校體罰的最早記載。

古代的家長和老師,他們?nèi)鄙傧到y(tǒng)的心理科學(xué)和教育知識,也缺少高效的教學(xué)方法。他們就像瓶子里的蒼蠅,靠著試錯、憑著經(jīng)驗,來摸索教育的道路。而人是一種社會化動物,天生就知道要服從強者,所以打罵等懲罰方法就是他們最容易發(fā)現(xiàn)的一條出路。打罵懲罰孩子,根本原因是家長和老師在教育方法上的匱乏,或者說他們是被困在最原始的局部最優(yōu)解里跳不出來,不知道還有其他局部最優(yōu)解或全局最優(yōu)解的存在。就像“夜郎自大”成語故事里的國王,在知道漢帝國之前,他認(rèn)為夜郎國是最厲害的,是全局最優(yōu)解。等遇到了漢帝國,才知道自己只是局部最優(yōu)解之一。

當(dāng)然每個人的教育方法都是自己領(lǐng)域里的局部最優(yōu)解,區(qū)別只是我們所接觸到的領(lǐng)域有多大,以及自己是什么樣的心態(tài)。我們是抱定了“天是圓的,井口那么大”“老祖宗幾千年的東西不會錯、不能丟”,還是承認(rèn)“天外有天”,一定要找到更好的方法來替代舊方法。這兩種心態(tài)所探索出來的教育道路必然是天壤之別。有人可能會問:你只說了打罵不科學(xué)、不先進,但還有很多教育失敗的孩子就是因為家長溺愛、不打罵造成的。你并沒有論證不打罵到底是不是科學(xué)的、先進的!其實,簡單地把教育分成打罵和不打罵,恰恰是對教育缺乏了解的體現(xiàn)。用二分法給教育分類是很容易的,在他們的眼里,教育就像下圖這么簡單。

但是,二元論非常容易導(dǎo)致批斗和撕逼,不同立場的人會互相攻擊,一方認(rèn)為“不打罵=溺愛”,另一方則認(rèn)為“打罵=虐待”。實際上,教育并不是簡單的二元論,更真實的教育不是簡單的打與不打,也不是溺愛和虐待,而是一個不斷繼承與升級的進化過程。

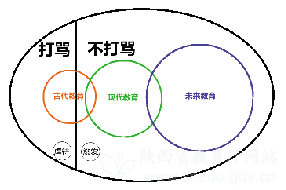

下面這個圖更能直觀地體現(xiàn)出教育和打罵之間的關(guān)系。

你會看到,虐待和溺愛從來都不屬于教育的范疇,他們都屬于錯誤教育的范疇,壓根就不該去爭論。古代教育的確經(jīng)常用打罵作為教育的方法之一,但是也有大量不使用打罵的教育方法。現(xiàn)代教育盡管還有懲罰,但也不再依賴打罵,而未來教育會比現(xiàn)代走得更遠,因為會有更豐富、更有效的激勵手段可以發(fā)明出來,供家長和老師使用。作為家長不應(yīng)該去論證“打罵對不對”來為自己辯護,這會讓你停留在古代。更好的做法是了解現(xiàn)代教育有哪些方法已經(jīng)完全可以替代打罵,去了解兒童心理學(xué)、認(rèn)知心理學(xué),去了解人的心智是如何發(fā)展的,這些才是科學(xué)先進的知識。

那如何看待學(xué)校里最沒有規(guī)矩的孩子,就是家長舍不得教訓(xùn)的?首先這是一個事實,的確有溺愛造成的教育失敗,但這不能說,是不打罵導(dǎo)致了教育失敗,這兩者的區(qū)別巨大,很多人分不清楚這一點。溺愛是家長教育方法匱乏的另一種表現(xiàn)。很多家長知道打罵孩子是錯誤的,但又缺少更好的教育方法,于是他們找到了體罰之外的另一條容易的出路——賄賂和討好孩子。當(dāng)孩子生氣、哭鬧時,很多家長會選擇轉(zhuǎn)移注意力的方法來讓孩子不哭鬧。例如“別哭了,這有個好玩的玩具!乖,不哭!”“別生氣了,給你個好吃的糖!好吃嗎?聽話,不生氣!”這就是在賄賂和討好孩子,短期確實能讓孩子不哭鬧。但也造成了一個嚴(yán)重惡果,家長無意之間獎勵了孩子的生氣和哭鬧。有些孩子會發(fā)現(xiàn),只要生氣和哭鬧就會獲得家長關(guān)注,這種激勵讓孩子不去學(xué)會控制自己的情緒,經(jīng)常用無理取鬧來控制家長、同學(xué)和老師。所以最沒有規(guī)矩的孩子是家長溺愛的結(jié)果,是家長的賄賂和討好錯誤地激勵了孩子無理取鬧的行為,而不是不打罵導(dǎo)致的結(jié)果。家長應(yīng)該教會孩子控制情緒,正確地和別人相處,這才是教育。這就是為什么,虐待和溺愛從來都不屬于教育的范疇。

面對孩子的哭鬧,除了打罵難道還有更好的方法?有,而且方法非常多。罵孩子不讓他哭是壓抑、對抗孩子的情緒,而用糖果玩具來溺愛則是逃避孩子的情緒。現(xiàn)代教育中更好的方法是與情緒合作,家長理解和接納孩子的情緒,幫助孩子把負(fù)面的情緒釋放出來,再用同理心對孩子進行教育。當(dāng)孩子遇到不順心的事情哭鬧時,可以這樣來做:家長首先要控制住自己焦慮、煩躁的情緒。控制焦慮的前提是理解孩子的心理,這樣才能接納孩子的痛苦。家長要用肢體來擁抱孩子,讓他痛痛快快地把情緒釋放出來。告訴孩子,你理解他的感受,給孩子的情緒命名,幫助他知道自己的情緒是什么。等他情緒釋放了,平靜下來后,再解釋道理。幫助他用同理心來理解別人。讓他知道怎么做更好,怎么做才能獲得自己想要的東西。幾次之后,他就不會哭鬧了,因為他知道了比哭鬧更好的方法。這些方法才是我們需要學(xué)習(xí)的現(xiàn)代教育。停留在古代或上一輩人的教育思想里,只會限制孩子的成長,無法適應(yīng)現(xiàn)代社會的發(fā)展。

打罵真的一無是處嗎,很多偉人不就是靠打罵教育出來的嗎?這其實是典型的“幸存者偏差”(Survivorship bias)。很多人只看到偉人受過打罵,卻沒看到大部分人因為打罵而導(dǎo)致教育失敗。他們更沒有看到,偉人的父母還用了很多打罵之外的教育方法,這才是他們成功的關(guān)鍵。如果打罵就能教育好,古人應(yīng)該個個是精英,現(xiàn)代教育也不會全面放棄這種教育方法。1989年通過的《聯(lián)合國兒童權(quán)利公約》規(guī)定:“任何兒童不受酷刑或其他形式的殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。”歐美國家已經(jīng)普遍立法,在學(xué)校或家庭里禁止使用體罰。

打罵會造成什么負(fù)面影響?以至于各國需要立法來禁止體罰?簡單地說,打罵會造成兩方面的負(fù)面影響,一是對教育者,二是對孩子。

對家長和老師來說,因為人的社會性動物本能,對孩子體罰會馬上見到效果,這是成本很低的教育方法,是局部最優(yōu)解。如果不禁止體罰,他們會一直使用體罰,不會去考慮替代性的教育方法。我們知道,立法機構(gòu)如果不制定環(huán)境保護法,來限制工廠的污染排放,工廠會一直污染下去,不會尋找替代性的清潔生產(chǎn)方法。因為污染是成本最低的局部最優(yōu)解。而法律提高了成本,把人們趕出了局部最優(yōu)解,不得不減少工廠污染,老師、家長也不得不去尋找更好的替代性教育方法,找到更好的局部最優(yōu)解。

可是體罰對孩子造成了哪些負(fù)面影響?最典型的負(fù)面影響是習(xí)得性無助、暴力傾向、抑郁癥、缺乏自制力以及家庭關(guān)系疏遠,這些問題在童年時都不明顯,家長們很難覺察,意識不到危害。一旦孩子成年,進入社會開始獨立生活,家長才會突然發(fā)現(xiàn)自己釀成了大錯,需要付出幾倍的代價才能挽回。但因為成本高昂,多數(shù)人的結(jié)局是徹底放棄,永遠無法挽回。關(guān)于這些負(fù)面效應(yīng)已經(jīng)有大量的心理學(xué)、教育學(xué)研究可以證實,我不能每一個都展開,只選擇習(xí)得性無助這一個來做分析。認(rèn)為打罵有效的家長,他們都會為自己孩子的服從、乖巧、孝順而自豪,但其實這些表現(xiàn)都是短期收益,是孩子真實情感被掩蓋后,所營造出來的假象。真相是,你的孩子已經(jīng)陷入了習(xí)得性無助。

什么是習(xí)得性無助(Learned Helplessness)?1967年,心理學(xué)家馬丁·塞利格曼(MartinE.P.Seligman),通過一個經(jīng)典實驗提出了習(xí)得性無助理論。這個實驗有些殘忍,他對籠子的一半通電,狗受到電擊就會逃避,逃到籠子的另一邊。但是如果籠子的另一邊也通上電,狗在反復(fù)逃避之后發(fā)現(xiàn),無論怎么逃避都是徒勞的,就學(xué)會了停止逃避。以后再被電擊時,狗不再逃避,即使另一半籠子不通電,把障礙去掉,狗寧愿被動接受電擊也還是不逃避。這種陷入了無助情緒,停止逃避的行為是后天習(xí)得的,所以叫習(xí)得性無助。習(xí)得性無助會讓人認(rèn)為一切努力都是徒勞無益的,它會像一個玻璃天花板,你看不見它,但它會阻止你向上突破。孩子是弱小的,當(dāng)家長用打罵來讓孩子服從時,孩子就像籠子里小狗一樣驚恐,不知所措。因為只有表現(xiàn)出服從和聽話的樣子,才能避免繼續(xù)被傷害。這就是打罵所馴化出來的習(xí)得性無助。我們也知道,任何創(chuàng)造性的發(fā)明和突破性的成就,都離不開人們勇于試錯和挑戰(zhàn)。如果遇到困難就輕易放棄努力,這些發(fā)明和成就永遠無法產(chǎn)生。人們會困在局部最優(yōu)解里,找不到更優(yōu)的方法。如果一個孩子從小就習(xí)慣性地放棄,習(xí)慣性地順從,那他成人后就不能創(chuàng)造、不能管理,只能做一些沒有風(fēng)險的、簡單重復(fù)性的工作。很多家長既不愿意放棄打罵,也不愿意去學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育的方法,他認(rèn)為這些努力都是徒勞的,還是幾千年傳統(tǒng)教育方法好。這種思維其實也是習(xí)得性無助。在古代和近代,這種服從習(xí)慣還問題不大,因為社會發(fā)展緩慢,即使在社會底層也能有大量簡單重復(fù)的工作可以做。但在未來社會,技術(shù)發(fā)展會一直加速,社會底層所從事的低端簡單重復(fù)工作,會快速地被自動化機器人和人工智能所取代。社會不再需要那么多只知道服從的人,而是需要更多不斷取得創(chuàng)新和突破的人才。

沒有工作就沒有尊嚴(yán),就沒有幸福感。你真的想培養(yǎng)出這樣的孩子嗎?跳出上一輩人的打罵教育經(jīng)驗吧,那只是原始最優(yōu)解!不要再依賴于立竿見影的打罵,為了孩子也是為了自己,請去學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育的知識和方法,那才是科學(xué)先進的。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載