磨你千遍也不厭倦——以《比尾巴》為例談好課是怎樣磨成的

作者:陜西省西安經發學校 王媛媛

發布時間:2017-04-10 11:29:01 來源:陜西教育報刊社

課堂是教師工作的主陣地,教師的成長,離不開對課堂教學設計的雕琢打磨。校本教研中,多方錘煉,推敲取舍,在磨課的過程中教師教學的思路會更加清晰,層次會更加分明,語言會更加精煉,訓練會更加扎實。下面,我們以2016部編版小語一年級上冊第六課《比尾巴》的三次磨課為例,談談一節好課是怎么磨成的。

一、“想說愛你不容易”———教學內容的選擇

《比尾巴》這一課第二課時的教學,教師確定了這樣的教學目標:

1.正確流利地朗讀課文,背誦課文,學寫“比”;

2.了解文中動物尾巴的特點,學習課文的表達方式,練習說話;

3.激發學生課外了解動物尾巴的興趣。

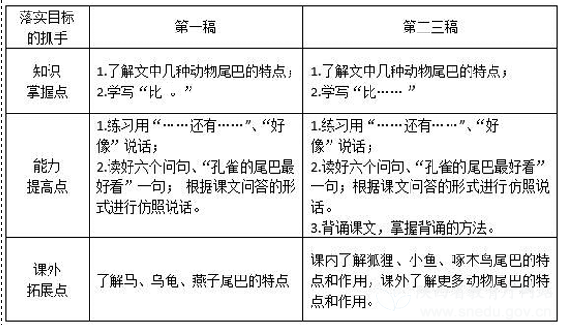

那么,目標落實的具體抓手是什么呢?

從以上的比較不難看出,知識掌握點、能力提升點和課外拓展點的選取,讓目標落地了。第一稿設計,將背誦放在了課外,經過大家商議,認為對于一年級學生來說,課文淺顯易懂,朗朗上口,應該在課內完成這個教學目標,因此在能力提高點上增加了背誦這一項,并且經由背誦環節,總結背誦的方法,使得學生的能力得到提升。磨課過程中,老師們還發現,課外拓展的內容如果僅僅局限于課內了解幾種動物尾巴的特點,遠遠起不到拓展視野、開闊思路的作用。因此,二三稿的教學設計中,課外拓展點的選取變為“課內了解狐貍、小魚、啄木鳥尾巴的特點和作用,課外了解更多動物尾巴的特點和作用”。這樣的內容選取達到了經由課文打開一扇窗戶,引領學生走入更加廣闊的世界的目的。

二、“明明白白我的心”——一節好課的向心結構

一節好課,必要有一個好的向心結構。整節課圍繞這個“心”去進行,才能更為有效。

1.一個問題——內容的圓心。一節好的語文課,必定是教學流程“清清楚楚一條線”;而一節糟糕的語文課,往往是教學過程“模模糊糊一大片”。因此,磨課中,老師們提出了“誰參加比尾巴大賽?比了什么?結果怎樣?”這一主問題,這一主問題成為了新授環節內容的“圓心”,新授環節的教學流程緊緊圍繞這個主問題來進行,這樣流程更加清晰了。

2.一種情境——形式的圓心。課堂教學,學生要學習基本的知識,掌握基本的技能。第二稿的設計相較于第一稿,創設了“我們一起去當比尾巴大賽的評委”這樣的情境,激發了學生的學習興趣,這一情境的設計變成了這一課教學形式的“圓心”。根據這個“圓心”第三稿設計又把復習字詞變成了“以幫助小猴過河參加比尾巴大賽”的游戲來復習字詞;師生將讀課文變成了“給選手頒獎”;寫字環節變成了評選最佳評委。教學過程緊緊圍繞著這一情境進行,渾然天成。

三、“實實在在長技能”——課堂訓練的落實

評價一節好課,不是看教師多么的口吐蓮花,而是看學生學會了哪些知識,增長了哪些技能,學會了哪些方法,興趣是否得到激發,眼界是否得到開闊,智慧是否得到開啟,靈性是否得到舒展。無論多么精妙的教學設計,最終要落實在學生的“學有所得”上。

經過多次磨課,《比尾巴》一課的課堂教學設計在不斷的取舍、不斷的優化中,所有參與磨課活動的教師經歷著思考、討論、研究、碰撞,體會頗多,感悟頗多。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載