基于職業核心能力培養的高職院校公共課程建設思考

發布時間:2017-01-06 16:53:55

【摘 要】針對高職院校過分強調專業技能培養,忽略學生職業核心能力培養這一現實問題,筆者從楊凌職業技術學院公共課程建設現狀入手,通過問卷調查與專題訪談,在剖析了高職院校公共課程建設取得的成績及存在問題基礎上,基于學生職業核心能力培養,提出了高職院校公共課建設的基本思路和應采取的具體措施。

【關鍵詞】職業核心能力 高職院校 公共課程建設 中圖分類號:G719.21 文獻標識碼:A

基金項目:陜西省2015年科學研究項目“高職學生職業核心能力培養體系建設研究與實踐”(編號:15JK1845)。

問題提出

職業核心能力是從所有職業活動能力中抽象出來的、有別于專業崗位能力之外的一種基本能力,是一個人從事各種職業活動所具備的通用能力。國家勞動和社會保障部將職業核心能力范圍界定為團隊合作、自我管理、解決問題、溝通交流、信息處理、創新創業等六大能力。近幾十年來,高等職業教育在人才培養工作中過分強調專業技能培養,忽略了大學生未來可持續發展能力培養。這一點突出表現在高職院校課程設置上,無論是教師還是學生,或多或少地存在著重視專業課,忽視公共課現象,有些高職院校隨意壓縮公共課課時刪減課程教學內容,甚至隨意取消公共課,致使高職院校公共課建設滯后專業課發展,導致培養的學生不能滿足企業長遠需求。

調查情況

為規范高職院校公共課程設置,優化專業人才培養方案,全面實施職業核心能力培養工作,提高人才培養質量,項目組開展了高職院校公共課程建設與學生職業核心能力培養關系調查活動。采取配額抽樣調查法,從楊凌職業技術學院合作企業中選取了國有、民營、私營、外資等70個用人單位和在校一二年級180名學生進行問卷調查和專題訪談,調查對象基本涵蓋了學院水利、建筑、機電、道路橋梁、經濟貿易、電子信息、農林生物、旅游管理、畜牧獸醫等8大類專業群。調查樣本具有代表性和真實性。

結果分析

1.公共課課程功能定位比較準確

對“高職院校公共課的功能定位是什么?”這一問題的回答,49.9%的用人單位和56.7%的學生認為公共課功能首先是培養學生職業核心能力;其次是為學生可持續發展服務;再次是為學生學習專業知識服務(表1)。可見,無論是用人單位還是在校學生,對公共課這種“一培養,兩服務”的課程功能定位認識比較一致。這一調查結果與學院各專業對公共課的教學目標定位基本吻合。

2.公共課課程開設種類比較齊全

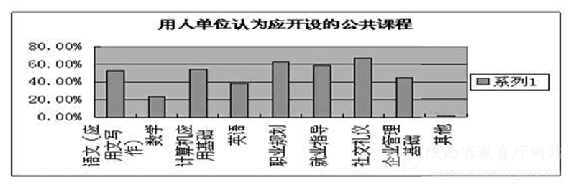

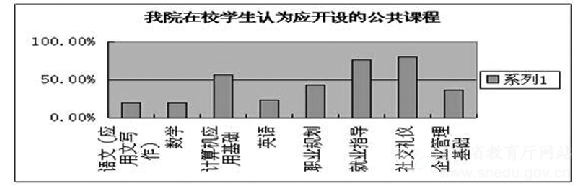

調查中,當問及“您認為高職院校的學生應具備哪些方面的知識”時,80%以上的用人單位選擇社交禮儀、計算機應用、職業道德、市場營銷、公共基礎知識、社會生活常識、企業文化、個人發展規劃、現代生產管理、歷史人文及專業知識。在回答“除了思想政治課和體育課外,高職院校還應該開設哪些公共課?”用人單位認為開設《社交禮儀》的占67.1%、《職業規劃》的占62.9%、《就業指導》的占58.6%、《計算機應用基礎》的占54.3%、《語文(應用文寫作)》的占52.8%、《企業管理基礎》的占44.4%、《英語》的占38.6%、《數學》的占22.9%(圖1)。在校學生對這兩個題的回答與用人單位基本一致(圖2)。從本次調查統計分析情況看,學院實際開設的公共課程種類與用人單位和學生的期望基本吻合,而《職業規劃》、《社交禮儀》、《就業指導》課程開設學期和授課學時還不能滿足學生和用人單位需求。

圖1:用人單位認為應開設的公共課程(不含思想政治課和體育課)

圖2:在校學生認為應開設的公共課程(不含思想政治課和體育課)

3.公共課課程地位存在被邊緣現象

高職院校學生不同程度地存在著輕視公共課、重視專業課的學習傾向,具體表現在對公共課隨意缺課、逃課、課堂睡覺、玩手機、敷衍了事,課后不做作業、不復習。受學生這種消極做法和情緒影響,公共課教師在教學中缺乏應有的激情和動力,只滿足于完成規定教學任務。這種教與學的惡性循環,導致公共課越來越處在邊緣化地位。一方面是學生對公共課缺乏學習興趣;另一方面是公共課程教學模式單一。

4.公共課程按專業需求開設不到位

學院《數學》和《化學》這兩門公共課程按專業大類開設,分別為“工科類數學、農林類數學、文管類數學”和“農林類化學、生物制藥類化學”,其他公共課則是各專業通用開設。調查中有80%的用人單位和83.3%的學生認為公共課開設必須根據專業人才培養需求來設置,并據此確定課程教學內容和教學方法。這一調查結果與學院目前公共課課程實際情況具有較大差距。

5.學生職業核心能力培養有待進一步加強

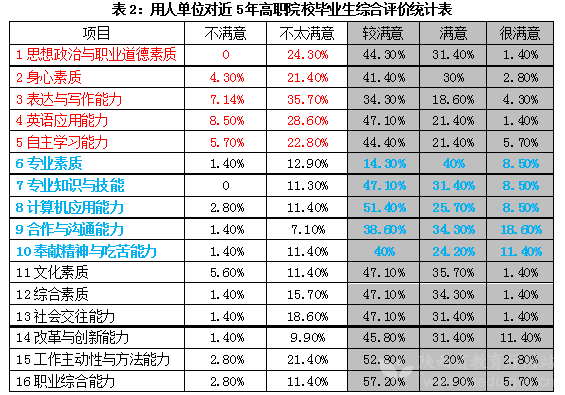

調查中,我們將高職院校學生應具備的知識、能力、素質劃分為16項,分“不滿意、不太滿意、較滿意、滿意、很滿意”5個檔次讓用人單位評價。用人單位對高職院校畢業生的專業素質、計算機應用能力、專業知識與技能、合作與溝通能力、奉獻與吃苦精神等5項選擇“比較滿意、滿意和很滿意”3個檔次的人數比例較高,分別占到62.8%、85.6%、87.1%、91.4%、85.6%。而對學生的思想政治與職業道德素質、身心素質、表達與寫作、英語應用能力、自主學習能力等5項選擇“不太滿意、不滿意”2個檔次人數比例較高,分別占到24.3%、25.7%、42.8%、37.1%、28.5%。這一調查數據結果(表2)顯示高職院校學生職業核心能力培養工作有待進一步加強。

思考建議

1.樹立全面育人的高職院校人才培養質量觀

國務院《關于大力發展職業教育的決定》和教育部《關于全面提高高等職業教育教學質量的若干意見》等文件要求高職院校要堅持育人為本,德育為先,把立德樹人作為根本任務。從本次調查數據看,85%以上的高職院校畢業生專業技能達到企業的基本要求,但在與人合作、與人交流、吃苦耐勞、敬業奉獻、社會責任感以及創新創業等方面與企業要求還存在一定差距。究其原因是高職院校在人才培養工作中存在“辦學思路功利化、專業設置同質化、管理方式行政化”傾向,過分重視專業技能培養,忽略了學生今后從事不同職業崗位所需的通用能力培養。調查數據顯示:在專業能力與職業核心能力二者重要性上,70%的企業認為職業核心能力比專業核心能力更重要,25%的企業認為職業核心能力與專業核心能力同等重要,而只有5%的企業認為專業核心能力比職業核心能力更重要。因此,高職院校公共課建設的基本思路是堅持教育回歸育人本位,牢固樹立全面育人思想觀念,從制度、政策上重視和加強公共課教學工作,做到以公共課教學改革推進學生職業核心能力培養。

2.構建“一體兩翼三輔助”公共課程建設體系

職業核心能力培養是學生就業、創業和實現可持續發展的基礎。學院開設的12門公共課必修課和38門選修課分屬不同單位管理,缺乏統一規劃、統一指導,不利于全面落實學生職業核心能力培養工作。從這一基本點出發,有必要構建以公共課教學部為主體,思政部、體育部為輔助,學生處、團委、圖書信息中心為輔助的“一體兩翼三輔助”公共課程建設體系。將用人單位和學生普遍認為應該開設的《社交禮儀》、《公共關系》、《演講與口才》等課程由原來的選修課提升為必修課;將《企業管理基礎》等專業基礎課提升為全院必修課;增設《企業文化》、《文化素質》、《心理健康教育》、《歷史人文知識》和《創新創業教育》等適合于學生個性發展拓展課程。將《職業規劃》課程開設時間由第三學期提前到第一學期,并適當增加授課學時。

3.加快推進公共課程教師專業化建設進程

課程建設不僅需要一個固定管理部門,更需要一個固定建設團隊。公共課程教學要實現提高學生綜合素質的教學目標,必須首先對公共課教師進行必要的專業化培訓,幫助其樹立為專業課教學服務的教學理念。一是將公共課教師按專業或專業群分類定向發展,讓其有針對性地了解所屬專業的行業背景和特點,學習和掌握這些專業所培養的人才知識、能力需求,確定自己所承擔課程的教學目標、教學內容和教學方法。二是組織公共課教師與專業課教師共同參加校企合作實踐活動,相互交流,取長補短,全面了解專業人才培養方案中的課程體系,掌握專業培養目標和學生從事該專業所需要的文化知識,尋找公共課與專業課的融通點,把學生從枯燥的公式概念、抽象理論中解脫出來,提高學生學習興趣,增強公共課為專業教學的服務效果。

參考文獻:

[1]查吉德:《改革開放30年來職業教育培養目標的政策分析》,《中國職業技術教育》2013年第3期,第20-24頁。

[2]楊曉蕾:《基于職業核心能力培養的高職思想政治教育研究》,《教育與職業》2015年第3期,第60-62頁。

[3]張蔚:《對高職生職業核心能力培養模式的實證研究》,《職教論壇》2012年第8期,第72-74頁。

[4]鄧峰、吳穎巖:《高職學生職業核心能力培養體系的構建與實踐》,《教育與職業》2012年第26期,第96-98頁。

[5]盧鏡:《基于職業能力本位的“層次模塊”高職課程體系的構建》,《中國成人教育》2009年第3期,第97-98頁。

投稿

投稿 APP下載

APP下載