從英語閱讀與寫作看學生輸入與輸出之間的距離

作者:延安大學西安創新學院 陜西西安 李季美

發布時間:2014-02-18 17:24:18

【摘 要】文章從英語教學實踐過程中,學生英語寫作的錯誤分析入手,試圖揭示學生英語學習中,閱讀輸入與寫作輸出之間的影響因 素,并提出可以試行的解決思路。作者認為在二語習得過程中,語言學習同樣遵從著一定的認識規律,隨著學生對目的語知識的掌握,以及元認知能力的培養,輸入與輸出之間的距離也會得以縮小。

【關鍵詞】英語閱讀 英語寫作 輸入 輸出 遷移 元認知

在英語教學過程中,我們一直在強調并探討諸如“i+1”(Krashen)可理解性輸入的教學,以及Swain的“輸出假說”。不能否認學習語言,輸入是最初階段,是根基。學生必須了解語言的結構層面,因此誕生了早期的聽說法教學,教師注重語言句型的演練。隨著語言研究以及外語教學研究的深入,我們開始注重除“語言能力”(Chomsky)之外的“語用能力”(Chomsky)的培養,一個人的語言能力不僅包括是否能造出合乎語法的語言能力,而且還包括他的語用能力,“交際能力”(D.H.Hymes)。閱讀作為語言輸入的一種形式,是讀者與文本、讀者與作者之間的互動;寫作作為一種語言輸出形式,可以用以表達個人感情和意義(人際功能),可以創造一個想象的世界(想象功能),但是從閱讀的輸入到寫作的輸出,這之間的距離到底有多大。

英語閱讀與寫作、輸入與輸出的語言習得淺析

在缺乏外語學習自然語境的二語習得過程中,我們更強調英語閱讀在語言輸入中所起到的不可估量的作用,鼓勵學生大量閱讀并書寫讀書筆記。遵循“i+1”原則,學生們可以根據自己的閱讀水平,選擇難易程度稍高于自己英語閱讀水平、公開發表、由權威機構出版的正規讀物,從而獲得“可理解性”的輸入。我們有理由相信,學生閱讀的目的語——英語的小說或篇章符合目的語的表達習慣,傳遞了目的語的歷史人文,背景知識等。學生在閱讀內化后,能夠對篇章進行總結并撰寫讀后感。以下是學生在寫作輸出過程中所犯的一些錯誤范例。作者將結合以下實例來進行英語閱讀與寫作、輸入與輸出的進一步分析。

⑴There was a* old thief called Fagin.

⑵…she think* that Max still loved his beautiful dead wife Rebecca…

⑶…because the war was* broken out…

⑷…she didn’t gave* up.

⑸…so he had to left* school…

⑹…she was so anger*…

⑺…Juehui is a bravery* man…

通過以上例證,可以看出學生對目的語的語法知識掌握不夠。其中⑴,學生的錯誤在于冠詞使用不當;⑵-⑸反映出學生在動詞的主謂一致、時態、語態、不定式結構方面不甚了解;⑹⑺名詞、形容詞混用;學生上述中介語(Selinker)既有語際錯誤,也存在語內錯誤(Corder)。例句⑴中學生已經習得了“there be”的句型,以及分詞“called”的使用規則,但是對冠詞“a”和“an”的使用并沒有加以區分。

從語言遷移的視角來看,以上例句存在母語正遷移,母語在二語習得中起到了正面、積極的作用。如英語語序與漢語語序,均為主謂結構,因此學生在表達上述句意時,不存在主謂顛倒,都能夠有效描述觀點。當然,上述例句也存在漢語作為母語對英語學習造成的負遷移。由于母語的思維認知模式已經根深蒂固,學生在學習外語的時候,更會利用英語的詞藻,順著漢語的語言規則來表達自己的思想。

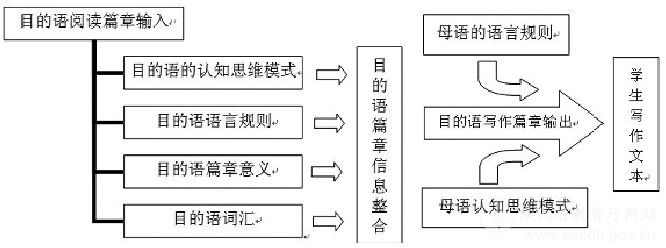

借助以下圖示,可以對學生從英語閱讀到寫作的流程進行簡要分析。在學生進行目的語閱讀篇章的認識理解過程中,無疑目的語的篇章輸入,有助于學生培養目的語的認知思維,語言規則,對篇章的內容意義進行梳理,熟悉目的語詞匯。學生并且會對閱讀篇章信息進行整合。此時,學生大腦儲存更多的是關于目的語篇章意義的記憶;同時,學生知識結構中存在部分目的語的詞匯和使用規則,例如句型。當學生使用目的語進行寫作輸出時,學生同時會受到已有母語認知思維模式,認知結構的制約,會受到母語的語言規則的影響,母語在這時候可能具有正遷移的作用,但當母語與目的語表達不同的時候,或是學生不知道如何用目的語表達觀點的時候,則更多表現為母語負遷移,學生會用母語的句式添加目的語的詞匯來闡明自己想要表達的觀點。因此,學生最終的寫作文本里能看到兩種語言的影子。

英語閱讀與英語寫作的輸入與輸出,直接體現著兩種語言在學習者認知結構中的碰撞。學生在寫作輸出過程中,不時地對閱讀信息進行語言轉換,甚至是兩種思維模式的轉換。這也許就是為什么教師會納悶:學生為什么學的時候,讀的時候都沒什么問題,而到用的時候就會錯誤不斷,甚至無法正確表述觀點;學生輸入看起來是一回事,輸出是另外一回事,似乎彼此沒有什么助益。這樣的觀點從側面展示了學生存在有效輸出的問題,而且能夠反映出學生較為真實的語言水平,但在很大程度上,這樣的觀點夸大了學生寫作中所犯的錯誤,忽視了閱讀過程中語料輸入在語言習得中所起到的積極作用。

誠然,閱讀與寫作、輸入與輸出,兩個文本之間存在天壤之別。究其原因,母語的遷移作用不可小視。同時,通過上述錯誤范例也可以看出,學生仍然沒有掌握目的語的語言規則,缺乏“語言能力”。在閱讀的過程中,更多的注意集中于篇章故事發展情節、意義;而不是語篇的分析,語言結構的淺析,歷史文化的深思。在寫作過程中,急于表述篇章信息,忽視了目的語的認知思維,語言模式。因此,學生在整個輸入以及輸出的過程中,缺乏元認知(Flavell)的知識及控制。學生缺乏對于自己思維活動和學習活動的認知和監控。

結束語

閱讀的輸入與寫作的輸出可以互相促進,閱讀是寫作的基礎,是寫作的語料;寫作有助于閱讀水平的提高。從上述淺析可以看出,縮小輸入與輸出之間的距離,學生必須要了解掌握語言規則,語言思維,了解母語遷移對外語學習的作用,培養元認知的能力,把握監控自己的學習過程。培養語言能力,語用能力,使輸入成為有效輸入,輸出成為有效輸出。

參考文獻:

[1]Ellis,R.The study of Second Language Acquisition[M].Oxford:Oxford University Press.1994.

[2]Ellis,R.Understanding Second Language Acquisition[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.1999.

[3]Larsen-Freeman,D.& Long,M.An Introduction to Second Language Acquisition Research[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.2000.

[4]李季美.正確對待英語學習者的語言錯誤[J].考試周刊,2011,67.

投稿

投稿 APP下載

APP下載