“得意忘言”與“意義即使用”的語言哲學觀理解

作者:西安外國語大學高級翻譯學院 陜西西安 趙毅慧

發布時間:2013-10-15 17:55:28

【摘 要】語言中與思維密切關聯的意義問題,在語言哲學研究中占有特殊的地位。維特根斯坦是20世紀西方最有影響的語言哲學家,他所提出的“圖形論”、“語言游戲”、“意義即使用”等學說對譯學理論研究有著重要的啟發作用和深刻的指導意義。翻譯研究中的釋意學派對于意義的研究,使其與語言哲學不謀而合。文章旨在從語言哲學的高度重新解讀語言哲學中語用意義論與翻譯過程、語用意義論與釋意派理論及語用意義論與翻譯忠實度的關聯,以期為翻譯理論研究及翻譯理論教學提供新的方法及視角。

【關鍵詞】 語言哲學 語用意義論 翻譯釋意理論

本文為2011年陜西省教育廳科研項目“基于本土國際會議語料的職業化譯員素養研究”(編號:11JK0405 )的階段性研究成果。

引 言

語言中與思維密切關聯的意義問題,在語言哲學研究中占有特殊的地位。由于人類語言能承載與思維緊密相關的意義(meaning),人類的語言才具有對任何科學或學科來說都不能忽視的意義(significance)(劉宓慶,2001)。因此,語言與思維,語言與意義的問題歷來都是哲學家們關注的問題。從洪堡特“語言是世界觀”(轉引自 陳嘉映,2003:1),培根“語言控制著心智” (轉引自 陳嘉映,2003:1),以及我國古代莊子的“道可道非常道“等名言中,我們皆可看到哲學家對語言與思維、語言與意義的關注由來已久。很多語言哲學家把意義理論視為語言哲學的中心問題。從意義的指稱論(referential theory)到意義的觀念論(ideational theory),從行為主義的意義論(behaviorist theory)到意義的使用論(use theory),以及后來的成真條件理論(truth conditional theory),語言哲學家們都關注了語言中“意義”這個存在于無形又無所不在的概念。

維特根斯坦是20世紀西方最有影響的語言哲學家。其早期思想的結晶《邏輯哲學論》及后期作品《哲學研究》已成為語言哲學的經典之作。前期的維特根斯坦語言哲學研究是沿著弗雷格—羅素的人工語言學即形式化語言學發展軌跡進行的;后期的維特根斯坦轉向日常語用學,提出了語用論意義觀(Use Theory),并引出了語言哲學中嶄新觀點—語言游戲觀,認為意義存在于其應用中,即“意義即使用”。他所提出的“圖形論”,“語言游戲”“意義即使用”(轉引自 陳嘉映,2003:1)等學說備受翻譯學研究的重視,對譯學理論的研究有著重要的啟發作用和深刻的指導意義。

翻譯研究中釋意學派對于意義在翻譯過程中的研究,使其與語言哲學在一定角度上不謀而合。翻譯學中的釋意學派理論出現于20世紀60年代,創始人巴黎高翻著名學者塞萊斯科維奇基于多年的翻譯實踐與研究,提出了“脫離原語語言外殼”的翻譯思路,即“得意忘言”。釋意派理論認為翻譯的目的應為傳遞意思,亦即交際意義;譯者所譯的東西應為篇章所傳達的信息內容,是言語(亦即語言的使用),而不是語言本身。

基于對“意義”的共同關注,釋意學派的“得意忘言”與維特根斯坦的“語用意義論”在語言哲學層面不期而遇。本文旨在從語言哲學的高度重新解讀語用意義論與翻譯過程、語用意義論與釋意派理論及語用意義論與翻譯忠實度的關聯,以期為翻譯理論研究及翻譯理論教學提供新的方法及視角。

維特根斯坦意義理論的基本內容

路德維希·維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的哲學思想主要分為前后兩個時期,其前后期的哲學理論可以用其兩本著作概括, 前期代表作為《邏輯哲學論》(Tractatus Logico - Philosophicus),后期代表作為《哲學研究》(Philosophical Investigations)。維特根斯坦在他后期的主要著作《哲學研究》這本書中,提出了“意義即使用”這一語言哲學的理論。這是一種功能論的意義理論,強調語言作為一種工具在一定語境中所發揮出來的語用功能,并提出語言的意義在于對它的使用。總體來說,維特根斯坦的意義理論主要體現在以下幾點:

1.意義理論的出發點

維特根斯坦從他前期的工具論和功能論出發,提出了后期的意義理論。他強調語言作為一種工具的實用性。意義理論主張:語言是人們各種語言游戲的工具,服務于人們的交流。維特根斯坦并且還強調在這種交流中語言所發揮的功能,并且認為正是這種功能才賦予那些語言表達式以意義。

2.與意義相關的因素

提到意義,人們自然會想到“解釋”等這樣的字眼,所以與語詞意義相關的第一個因素就是解釋。一般來說,我們都會試圖對某一個詞的意義進行解釋,而維特根斯坦提出了這樣一種觀點:“意義是對意義的解釋所解釋的那種東西”,認為詞的意義在于詞的用法,對意義的解釋恰恰解釋得了詞的用法,所以意義與解釋密切相關。

意義除了與解釋密切相關外,還與意指有關。但是,有別于其他一些哲學家,維特根斯坦認為意義雖然和意指相關,但意義卻不是一種在心理上進行意指的活動;意義也不是一種體驗,語言表達式的意義是通過人們對它的使用表現出來的。

值得一提的是意義與語境的關系。維特根斯坦強調語言的意義在于其在一定的語境下被使用。他十分重視意義與語境的密切關系,尤其是在后期,維特根斯坦把語言游戲看作是語言活動的基本形式,認為無論是語句還是語詞都是在語言游戲中才獲得意義的,即“語言即游戲”。

3.后期維特根斯坦的意義觀

筆者認為,維特根斯坦的意義觀主要有兩點:一是意義在于語詞的使用中,即語用意義論;二是意義服務于交流。 后期維特根斯坦認為:無論語詞還是語句,其功能都不在指稱外部的對象和事實,而是在于交流過程中起作用。交流本身就是語言的基本功能,因此,維特根斯坦對于意義功能的定義也歸結于其使用性。他在《邏輯哲學論》中提出:“在哲學中,‘我們實際上用這個詞、這個句子作什么’這個問題不斷帶來富有價值的洞見”。(轉引自 陳嘉映,2003:1)由此可見,語言的價值在于使用,在于構成講話人與受話人之間意義溝通的橋梁。語用意義論由此產生,強調語言不是詞句的簡單排列,而是在語境中產生其功能的價值。“語言即使用”是《哲學研究》這本著作的一個核心思想。

“意義即使用”對翻譯的哲學啟示

1.“意義即使用”于翻譯過程

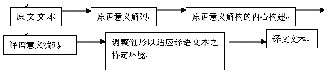

翻譯過程中對于意義的準確把握是完成翻譯活動的最重要的出發點。原語到譯語轉化過程中意義的完整保留是對于翻譯的最基本要求。無論是筆譯還是口譯,譯員都要對原文的意義進行解讀、理解、轉換,最后是譯語產出。這一過程在傳統意義上,被歸納為解碼—轉換—重新編碼的思維過程。由于翻譯活動是一種綜合性很強的言語行為,既涉及意義的邏輯結構,又涉及語言的邏輯形式以及二者之間的邏輯關系,這樣就引發了從語言哲學視角中探討翻譯意義的問題。劉宓慶在其《翻譯與語言哲學》中強調了意義在翻譯運作中的軸心作用(劉宓慶,2001),并明確地分析了翻譯過程中意義的轉換過程,如圖所示:

(摘自翻譯與語言哲學,劉宓慶,2001)

由此可見,翻譯過程始于對意義的理解,終于對意義重新表達,始終以意義為中心,“意義”貫穿于翻譯過程的每一個環節。翻譯的過程就是建立在對原文意義充分解構、理解并用譯語表達原文意義的過程。顯而易見,對于意義的準確理解和把握是決定翻譯過程成敗的出發點。譯者對于原文意義的不同解構、剖析和理解也會產出不同的譯文。這也就解釋了為什么魯迅說:一部“紅樓夢”,因讀者眼光不同,就有不同的理解,經學家看見“易”,道學家看見淫,才子看見纏綿……” (轉引自鄭海凌,1998:6)因此,對于原文意義的準確把握就成了譯者進行翻譯工作的重要前提。而翻譯研究中的釋意派理論所提出的“脫離原語語言外殼”的理論就正好為譯者提供了準確把握原文意義的方法。

2.“意義即使用”于釋意理論

釋意學派(le th■orie de l’interpr■tation / the interpretive theory或the interpretative approach)又稱“達意理論”(le th■orie de sens / the theory of sense),是20世紀60年代末產生于法國巴黎高翻的一個探討翻譯原理與教學的學派,其創始人為口譯研究學者塞萊斯科維奇及勒代雷。該派認為翻譯即釋意;是譯者通過語言符號和自己的認知補充對原文意思所作的一種解釋;譯者應追求的不是語言單位的對等,而是原文意思或效果的等值。塞萊斯科維奇在接受許鈞教授專訪時曾解釋說:“翻譯的對象不是語言,而是借助語言表達的意義。因為不同語言社團的人有共同的需求,他們交往的目的是互相理解,交換思想,或在不同的領域進行可能的合作。因此翻譯的任務是傳達交際意義,而語言只是理解意義必不可少的條件之一。”(轉引自岳曼曼,2009)

釋意派理論的核心是把語言意義(linguistic meaning)和非語言的意思(non-verbal sense)區分開來。譯者所要傳達的不是語言符號的意義,而是原文中所表達的非語言的意思。也就是說,意義的本質是交際者通過語言符號所傳達的“意思”,而不是語言符號本身的意義。釋意派理論還認為,句子意義是作者意圖表述的內容,而不是作者所說內容的原因和結果。意義不是指脫離語境的字詞或句子的含義,“意義包括內容和情感,意義不能脫離主題。語言知識同閱讀和先前獲得的只是結合之后產生意義。理解語篇不是理解獨立的陳述句”(許鈞,1998:195)這些觀點與維特根斯坦提出的“詞的意義存在于用法之中”有互通之處。由此可見,“語言即使用”的觀點證明了釋意派理論重視意義的正確性,這也正好說明了語言哲學對釋意翻譯理論的啟發和指導作用。

翻譯不是簡單的語言運作,翻譯是從理解到表達的動態過程,而這個過程都發生在譯者身上,基于意義在翻譯過程中的核心地位,譯者對于意義的把握便成為準確解讀原文意義、正確以譯語表達意義、從而完成翻譯過程的關鍵所在。事實上,翻譯就是譯者與原文作者之間的對話,就是以語篇為中介的一種意義呈現和解釋行為。在語用意義論的指導下,為了準確地獲取原文的意義,譯者不僅要能做到脫離原語語言外殼,即不受原語字詞及語法結構的限制來挖掘其真實含義,而且要有能力調動相關的先得知識來把握原文的意義,并在考慮到譯文使用價值的基礎上產出譯文。這就對譯者的認知能力和知識儲備提出了更高的要求。譯員既要使用“脫離原語語言外殼”來準確獲取意義,又要考慮譯文的使用功能,做到雙語轉換與語言意義的功能性雙重達標。

3.“意義即使用”于翻譯標準

翻譯的標準從來都不是一成不變的,但是翻譯標準對于意義的忠實度要求卻亙古不變。唐代賈公彥在《義疏》中對翻譯的解釋為:“譯即易,謂易換言語使相解也”這里易即易換,翻譯即是在保留意義相解的前提下對于語言形式的更換。傳統翻譯理論將翻譯定義如下:“(翻譯)是把原作者用原文所表達的思想內容用譯入語忠實再現出來的過程”,對翻譯的標準也是從準確把握文本的意義出發,追求譯語文本與原語文本的在意義基礎上的全方位契合。無論是支謙的“因循本旨,不加文飾”,道安的“案本而傳”,嚴復的“信、達、雅”,傅雷的“神似”,錢鐘書的“化境”,強調的都是譯文對原作忠實的問題。但是,由于翻譯是由多個環節、多重個體、多個層面構成的過程,意義在翻譯過程中必然產生相對的變化。任何一種翻譯,不管它多么拘泥原文,采用什么方法,都不會在“語言”層次與原文徹底相同,最忠實于字詞的人也會不可避免地時而離開已建立的對應詞。

其實,“語言的意義在于使用”,語言在被使用的過程中既可能由于語境的變化而產生內在的變化,也可能由于外在的因素產生外延的變化。特別是,翻譯是一項極為復雜的思維和表達活動,牽涉多方面的關系,包括:主體與客體、作者與譯者、原文與譯文、形式與內容等多項交錯的復雜關系,而不是傳統翻譯理論簡單的雙語二元關系。在翻譯過程中,譯者的身份也是多重的,他既是讀者、作者,同時也是再創造者、研究者。譯作不可能完全忠實原作,這是由于語言的本質和翻譯的本質決定的。翻譯要跨越兩種語言的阻礙,經歷兩次意義的轉移和變化:

首先,譯者作為原文的讀者要在閱讀中使用語言,亦即譯者用自己的語言及相關知識解讀原文,獲取意義。譯者要將意義從原文中挖掘出來,即上述提到的“脫離原語語言外殼”,這種被挖掘的意義并不等同于原語的意義,它與譯者本身的認知能力、先驗知識、心智素養都有密不可分的聯系。原文亦不是鐵砧一塊,還有許多空白點需要譯者想象、解讀和闡釋。因此這種對于原文意義的解讀就必然帶有譯者的主觀色彩,難免與原文的意義有偏差之處。同一句話,不同的譯者有不同的理解:同一個形象,不同的譯者有不同的體會。因此,意義在第一次被譯者作為讀者使用時便發生了微妙的變化。

其次,意義的第二次變化是譯者在譯文文本中使用語言,即譯者用譯文語言來重建原文意義。勒代雷在其《釋意學派口筆譯理論中》轉引了讓·德利爾對于翻譯過程的理解①“尋找最合適的表達形式實際上多少是通過有意識和潛意識思想在摸索中進行的。在這一過程中,譯者認為不滿意而摒棄的過渡解決方法既包括內容的統一,也包括形式的統一……我們可以發現,要表達的思想完全理解了就能有徹底自如的語言重新表達方法;相反,在另外的情況下,重新表達的路程十分艱苦;需要“引發”同樣的近似,并試圖更有意識地沿思想的曲線行進,以便啟動機制,找到可以接受的意義對應詞。”

由此可見,譯語表達既體現了譯者對于原語文本意義的把握,同時也是譯者在此基礎上的再創作過程。譯者在用譯語表達時,需要在心中與所預設的受眾進行交流與對話,考慮譯文讀者的審美趣味和接受水平,這其中難免與原作有偏差,加之譯者的認知圖式、價值標準、先驗知識、思維方式等都介入到作品解讀的過程中,表達時又受主觀因素的影響,所譯文本就更難免打上主觀色彩的烙印,造成譯文意義與原文意義有偏差之處。此外,文化差異也會造成意義理解與使用的不同,客觀上也會造成對原著的不忠實。對意義的動態分析皆說明了一個事實:完全的忠實原文對譯者來說是可望而不可即的。語言的意義在于使用,對于翻譯這種復雜的語言使用過程,意義更應該在其動態使用的過程中、在其所處的不同語境中得以正確客觀的評價。運用語言哲學中的語用意義論對翻譯標準的分析啟示我們:翻譯標準是相對的、變化的,而不是絕對的、靜止的,更不可能是永恒不變的。

結 論

意義理論向來都是語言哲學的核心,多視角的意義理論探討,有益無害。翻譯本身也是一種跨學科研究,融合語言學、認知、心理學、神經學等多個學科。因此,不同視角對于翻譯過程的解讀必然為翻譯研究帶來新的思路、新的方法。翻譯標準是相對的、變化的,而不是絕對的、也不是靜止的。盡管這樣的探討并不能涵蓋翻譯意義論的全部內容,但是翻譯理論與語言哲學的緊密聯系卻可見一斑。今后類似的探討還可以從弗雷格的指稱論、笛卡爾的觀念論及皮爾士的指號論出發,進一步研究翻譯意義論的哲學價值。

注釋:

①Lederer,M.LatraductionAujourd’hui:leModeleInerpretatif[M].Paris:Hachette,1994.

參考文獻:

[1]維特根斯坦,哲學研究[M].上海:上海譯文出版社,2004.

[2]阿爾斯頓,語言哲學[M].上海:三聯書店,1988,19-20.

[3]陳嘉映.語言哲學[M].北京:中國對外翻譯公司,2001.

[4]劉和平.口譯技巧—思維科學與口譯推理教學法[M].北京:中國對外翻譯公司,2001.

[5]謝天振,譯介學[M].上海:上海外語教育出版社,2003.

[6]許鈞,袁筱一.當代法國翻譯理論[M].南京:南京大學出版社,1998.

[7]岳曼曼.釋意派理論與口譯策略研究[J].瓊州學院學報,2009(16).

[8]鄭海凌.文學翻譯的本質特征[J].中國翻譯,1998(6).

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載