大一新生負性情緒及其艾森克人格特質的相關研究

作者:陜西科技大學 陜西西安 鄭 東 董 雪

發布時間:2012-09-24 15:02:09 來源:陜西教育報刊社

[摘 要] 為了探討大一新生負性情緒與人格特質的關系與狀況,采用SAS,SDS和艾森克人格問卷對500名大一新生進行問卷調查。結果顯示:1)抑郁檢出率高于焦慮檢出率,抑郁癥狀明顯高于焦慮癥狀。2)焦慮、抑郁與內外向、社會掩飾性分別呈顯著的負相關,與神經質與精神質呈正相關。3)神經質這一人格特質對焦慮、抑郁所得總分的預測作用最大, 模型解釋總變異24.4%, 而內外向、精神質、社會掩飾性對焦慮的總預測系數為13.7%。

[關鍵詞] 大一新生 負性情緒 人格

情緒是人們對環境刺激的一種內在反應在身體部分發生變化而來的一種復雜狀態[1]。情緒作為一種基本的心理過程,一直被心理學家們認為是影響人類行為的一個重要方面。弗洛伊德認為“害怕及罪惡感是大多數精神疾病的根源。”斯托曼指出:“情緒在變態行為或精神障礙中起著核心的作用。”[2]有學者研究發現,積極的情緒體驗能夠幫助人們更好地適應社會環境的要求,有利于身心健康,而負性情緒往往會給人帶來消極的心理體驗,是影響身心健康的重要因素。[3]

情緒的研究一直都是大學生心理健康教育的重點,在研究中發現情緒與人格是相互聯系的。首先,情緒是個性特征的關鍵成分之一,是人格的核心內容,在社會文化系統影響下形成的人格結構也卷入了情緒,使情緒作為人格特性而體現在個體發展和人的生活活動之中。其次,人格特質也影響著個體對情緒事件的感受性和行為表現[4]。艾森克的人格維度模型是與情緒有關的重要人格理論之一,該模型提出人格的基本維度包括外傾性和神經質,認為外傾性與正性情緒有關,神經質與負性情緒有關。本研究通過艾森克人格問卷(EPQ)、焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)對大一新生進行心理測驗,研究人格特征與焦慮、抑郁的相關性。

對象與方法

1.對象:陜西科技大學2008級在校大一新生,經隨機抽樣、統一編號確定研究對象。分別進行EPQ,SAS,SDS的團體測驗。發放量表500份,收回有效量表467份,回收率為93.4%。其中女生286人(61.2%),男生181人(38.8%);

2.測驗工具采用吳文源等編譯的SAS和SDS[5],艾森克人格問卷(成人)由龔耀先[6]主持修訂。所有被試的數據均錄入“WJZ心理測驗與統計軟件”,進行粗分計算和均數顯著性檢驗,用SPSS 11.0軟件進行相關分析、逐步回歸分析等統計學處理。

結果

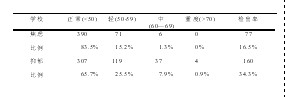

1.大一新生焦慮、抑郁檢出情況

表1 大一新生焦慮、抑郁特點

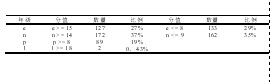

2.學生EPQ人格調查結果

表2 EPQ人格調查結果

性格外向的學生127人(e >= 15),占27%;性格內向的學生133人(e分 < ="8),占29%;情緒不穩定的學生172人(n">= 14),占37%;情緒穩定的學生162人(n < ="9),占35%;常常孤獨、難以適應外部環境的學生89人(p">= 8),占19%;有掩飾傾向的學生2人,占0.43%。見表2。

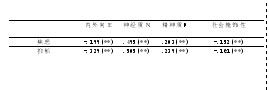

3.焦慮、抑郁程度和艾森克人格特征的相關分析

表3 焦慮、抑郁和艾森克人格特征的相關分析

注: *P<0 .05 **p<0.01

焦慮、抑郁與內外向、社會掩飾性分別呈顯著的負相關,與神經質與精神質呈正相關。見表3。

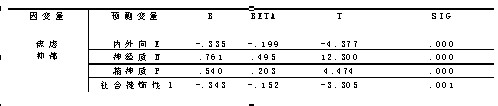

4.焦慮、抑郁所得總分對艾森克人格特征的回歸分析

焦慮、抑郁總分對艾森克人格特征的回歸分析為進一步探明內外向、精神質、神經質和社會掩飾性四種人格特征對焦慮系所得總分的預測程度, 以被試在焦慮綜合診斷上的總得分作為因變量, 以內外向、精神質、神經質和社會掩飾性四種人格特征為預測變量, 運用Enter 法進行一般線性回歸( Linear Regression) 分析。其結果是神經質這一人格特質對焦慮、抑郁所得總分的預測作用最大, 模型解釋總變異24.4%, 而內外向、精神質、社會掩飾性對焦慮的總預測系數為13.7%。

表4 焦慮、抑郁所得總分對艾森克人格特征的回歸分析

總結

人格是一個人的性格、氣質、智力、體格相對穩定的、持久的組織,它決定一個人對環境的獨特適應方式。本文初步探討了大一新生情緒狀況及其人格特質的相關關系,在人格特質中,神經質對情緒的作用最大,還有內外向的程度,情緒穩定性強的學生,性格越外向的學生,負性情緒的體驗越少,這就需要在大一新生的心理健康教育有針對性,培養良好的人格特質,形成健康人格,調節情緒。

本研究僅對焦慮、抑郁與人格特征的相關性及影響因素作了一些分析,不良的人格特征不僅會增加焦慮、抑郁水平,而且惱火、激動、發怒、不耐煩等神經質和精神質狀態還是產生疾病的危險因素[9]。這些研究可能會給大一新生的心理健康教育提供一點啟示,但如何發展大學生的良性人格特征,降低焦慮、抑郁等負性情緒的應激水平,有待進一步研究。另外,影響大一新生情緒以及人格特質的因素還很多,比如所處環境,應對方式,情緒調節方式等,都需要進一步地作深入研究。

參考文獻:

[1]孫宗魯.大學生健康教育教材[M].北京:北京大學出版社,1994.28.

[2]自李志,陶宇平.大學生心理及其調適[M].重慶:重慶大學出版社,1998.43.

[3]駱正.情緒控制的理論與方法[M].北京:光明日報出版社.

[4]丁妮.高低神經質個體對情緒刺激反應的研究[D].首都師范大學 碩士學位論文,2005.

[5]汪向東,王希林.心理衛生評定量表手冊(增訂版)[M].中國心理衛生雜志社,1999:235.

[6]龔耀先.修訂艾森克個性問卷手冊[M].長沙:湖南醫學院,1986,2.

[7]任華能.醫學生焦慮抑郁情緒與人格特征的相關性[J]. 中國學校衛生,2005,11月26卷第11期,953.

[8]楊賢菊,虞俊.性格是疾病的一種危險因素嗎[J].醫學與哲學,2003,24(2):53-55.

投稿

投稿 APP下載

APP下載