周延甲箏曲《迷胡調》藝術特色與演奏解析

作者:西安音樂學院 陜西西安 樊藝鳳

發布時間:2012-08-28 11:42:33 來源:陜西教育報刊社

“迷胡”是流行于陜西關中地區的三大戲曲劇種之一,也稱“眉戶”。周延甲先生依據迷胡音樂先后創作了《迷胡調》(又名《秋夜箏》),1961年收錄于他的《古箏迷胡曲集》,是陜西箏派復興重建伊始具有探索性、開創性意義的作品。該作品為其后周延甲先生提出并踐行“秦箏歸秦”理念提供了有力的佐證。“標志著作者音樂創作方向的初始選擇與創作視角的聚焦,為其一生致力于秦箏作曲創作與發展奠定了良好的基礎”[1]。本文結合自身學習與演奏實踐旨在對該曲的藝術特征及演奏要領進行文本解析,希冀對熱衷演奏陜西風格箏曲的后學者有可資借鑒之功。

藝術特色

戲曲音樂是我國區域音樂重要的組成部分,主要包含三部內容:唱腔、曲牌、打擊樂。依附于唱腔的音樂結構有聯曲體與板腔體兩種表現形式。聯曲體結構即由若干個不同的曲牌(曲調)連綴而成。整個音樂形成一個多段體的復樂段。音樂的發展主要按“疊置原則”進行。在若干單一的曲牌里,音樂也多以四個樂句為樂段特征。成套的聯曲體唱段,一般均有較為固定的組合順序(程序)。如昆曲(套曲)的結構:引子(多為散板結構);正曲(一般為慢速或由慢漸快);尾聲(一般為慢速轉快速或“散”結束)。迷胡音樂也具有此一套曲形式特征。

箏樂流派的顯著特征是它的依附性,即依附于一定區域內的本土音樂。周延甲先生正是認識到了流派的生成基本規律并與箏的樂器屬性進行有機的結合,這種嘗試性的探索便成為了自覺的選擇。“秦箏奏秦聲,舒然自若,迷胡屬秦聲,韻味十足”[2]。這源于陜西音樂苦音調式音階的特性,4與7“二變之音”適合箏的風格特性展示,迷胡音樂旋法的下行級進、上行跳進又與箏五聲性定弦的演奏方式相契合。箏曲《迷胡調》結構上的“散——慢——中——快——散”俗稱“穿靴戴帽”及正曲的聲腔化特征較為明顯。

演奏解析

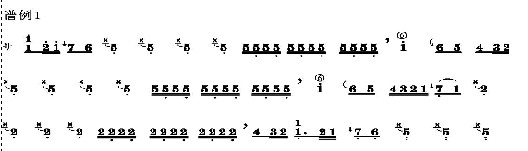

作品的引子部分包含了六個樂句的“散”結構。以正曲第一樂句音樂的動機加以節奏的散狀化處理,由徵調式的下屬音做起始,陜西地方戲曲音樂特有的“苦音”音階骨架音“57245”音型貫穿其間。

對于“散”結構的基本認知即“形散而神不散”。前四個樂句為一散狀部分。由于每一樂句結束音均為同音反復,且有一個由慢漸快的收束過程,在演奏中首先關注單一樂句的連貫性,注意左手的細微的滑音變化,微降7下滑到6與微升4下滑到3音之間的過程在一開始就凸顯了陜西風格的不同音律特征。每句的收束音在花指連接中指及過渡到八度勾托的過程中,注意遞減的矢量控制,應相對均勻。第三樂句為展開句,情緒上有推進感,緊湊展開。第四樂句有通常意義上的四樂句樂段(起、承、轉、合)情緒上的“合”的意味。由于此曲散樂段是漫談式的,在“合”樂句稍作停頓后,與之前四個樂句有所不同,在接下來的兩個樂句中,可以做一個起板式的進行,演奏上整體有相對的節奏感,附點音符語氣狀態明顯直至引子樂段結束。

在不太長的散結構中,我們不難看出迷胡音樂“疊置原則”的進行特征。在“形神兼備”的基本演奏解讀中,關注這一特性原則將有助于我們層次的平述與展示。在接下來的慢板音樂中這一表現則更為明顯。

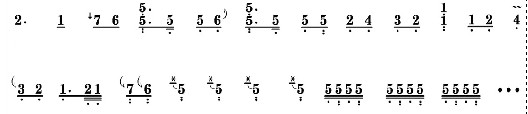

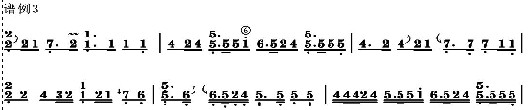

慢板樂段由三部分組成,全段共計35小節。情緒的解讀可理解為第一部分淡淡的訴說(1至12小節),第二部分略有激動的陳述(13至24小節),第三部分無奈的嘆息(25至35小節)。“當談到表現各種程度的激情,最細膩的感情色彩時總看到音樂藝術的威力”,這是語言所無法企及的。盡管如此,筆者依然認為需要一種最淺顯的提示,它意味著一種層次。其一,由于它的聲腔化特點,演奏時的延綿感應盡可能地強化。慢板要多采用連貫的彈法,大指盡量用托劈的指法,手指盡量黏在弦上,少用抹托或其他指法。同時,苦音的地方顫音要大一些,76、43特性音程的掌控均注重音與音之間也就是“音過程”的婉轉,左手下滑過程要慢,基本應為 776或443 的效果。情感與關注度多集中于左手,多用耳細微傾聽,體味韻之所在。第二層次(13至24小節)進來應稍快一些,層次的變化實際上是情緒的變化。其二,每一樂段最后兩句均為重復樂句,此類樂句的表達看似簡單,實為一聲三嘆,處理不好易造成雷同。因此音區、音色、情感把控上應注重有所區別和對比。關注內心的訴求。其三,箏樂延音手段之一即為同音反復。

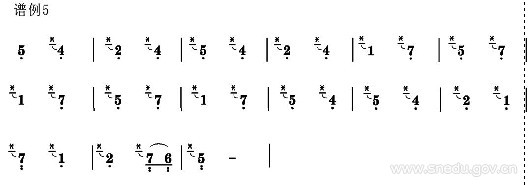

譜例的第三拍及第二小節的第三、四拍的音為聲腔的拖腔。彈撥樂器模擬聲腔的基本手段是把“拖腔”以托劈、輪、搖、捻、連續彈挑等同音反復的形式予以填充。演奏此類樂句把握要點在于虛實有度,填充音不可太實,可用托劈手法,以聲腔旋律發展主軸為重心,如影相隨。其四,上行四度大跳如第一樂句與第二樂句的銜接或樂句之間的四度大跳情緒應上揚、積極。

大指可采用大關節壓彈手法。為避免生硬需增加彈弦的彈性,可以采用即彈即離配合手臂、手腕重力的手法,取穩、準、韌的音色。第三樂段(25至35小節),第一層次圍繞屬音“疊置”展開,第二層次回到調式主音。圍繞主屬的不斷追問,一句較一句迫切,一句較一句肯定,在連續的五個微降7 之后,其無奈之心境達到極致,在淡淡的哀愁中結束慢板敘述。

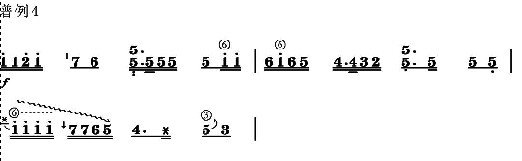

如果樂曲就此結束,無論是演奏者亦或是傾聽者,內心的失落感或許彌漫良久而不得所托。所幸作品的結構在有意與無意中會給情感的釋放一個窗口、一個臺階。這是民族音樂常態結構的必然?還是民族審美情感的使然?無疑開一扇窗(快板)水到渠成。

結 語

具有民族與地域特色的音樂形態要素都可以試以通過 “音樂學分析”得以在音樂表演中發揮其立美潛能。對一個作品的把握,無論結構、音律、旋法、技法、音樂內涵和意境,我們有了理性認知且具感性體悟,輔之以必要實施措施,音樂的詮釋便有了方向與歸屬。

參考文獻:

[1]方建軍.論周延甲編創的陜西風格箏曲[J].秦箏文譜,2009.

[2]周延甲.繼承和發揚陜西箏派演奏藝術傳統[J].秦箏,1989 (1).

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載