職業學校體育與健康課程評價之探索

作者:廣東省佛山市順德區勒流職業技術學校 黃造彬

發布時間:2012-07-17 14:24:47 來源:陜西教育報刊社

體育與健康課程是一門以身體練習為主要手段、以增進中小學生健康為主要目的的必修課程,是學校課程體系的重 要組成部分,是實施素質教育和培養德智體美全面發展人才不可缺少的重要途徑。長期以來,我們的教學評價體系過于注重對學生身體能力的評判,而忽略了教學評價中督促與鼓勵學生進一步學習及發揮通過反饋改進的功能作用。我們必須提供給學生自由的空間,體現學生的個性化,全方位地對學生進行綜合評價,最終達到“評價著眼于不求人人成功,但求人人進步”的原則。

結合教學實踐和職業學校的具體情況,通過嘗試和探索,本人設計了一套在實踐中方便操作的評價體系:

常規表現

常規項目占每學期總分的20%,以過程性評價為主。常規表現包括出勤、著裝、學習態度三個部分組成。出勤是以每節課教師或體育委員的考勤為準,缺勤一次扣0.5分,無故缺課每學期累計達1/3以上,為本學期總評考核不合格。學習態度,主要以教學過程中的表現為中心,結合在課外鍛煉中知識、技能運用情況。著裝上評價參考平時課堂記載,在自評與教師評基礎上進行該類得分的評定。每一欄內取自評與教師評的平均分,該項得分是三欄得分的匯總。這三種評價都在學期末進行。

發展能力

包括情意表現、合作精神、進步幅度等方面評定,占學期總分10%,以過程性評價為主。考核學生合作精神主要評價學生的合作、競爭意識、交往能力、對集體和社會的關心程度及學生自信心、意志品質和調節情緒的能力,以促進學生心理健康水平和社會適應能力的提高。評價方式采用自評與教師評形式進行。每一欄內取自評與教師評的平均分,該項得分是全部得分的匯總。這三種評價都在學期末進行。

身體機能

身體機能反映了學生的體質健康水平,主要測肺活量及體重指數,占學期總分10%,以結果性評價為主。以《國家學生體質健康標準評分表》來評定,身高標準體重分為營養不良、較低體重、正常體重、超重、肥胖。

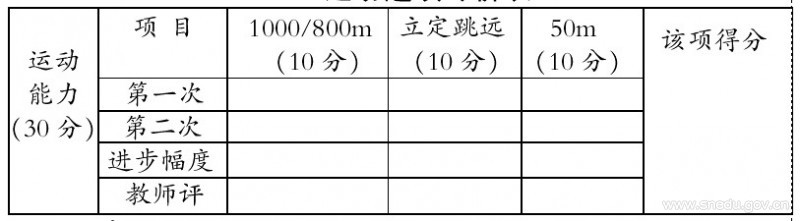

運動能力

運動能力考核內容為測驗項目,占學期總分的40%,以過程性及結果性評價為主。運動能力主要以《國家學生體質健康標準》指定項目為測試內容,運動能力測驗項目為目的主要是看學生進步幅度,測驗數據作為對學生進行科學研究和體質評價的比較。測驗標準只列出最低標準,要求絕大多數學生能夠達到。《國家學生體質健康標準》可直接作為評價標準,但要注意個別學生的起點和進步。在教師評基礎上進行該類得分評定。一些項目在測試結束時即可進行評價。

運動選項

根據學生個性化發展,讓學生挑選項目進行測定,以過程性及結果性評價為主,占學期總分20%。教師在每個學期開學時制訂好選項,讓學生自行挑選。評價過程中,不茍求技術的細節,通過評價,使學生形成自己的興趣和愛好,提高自己終身體育鍛煉的意識和能力。

運動選項評價表

理論

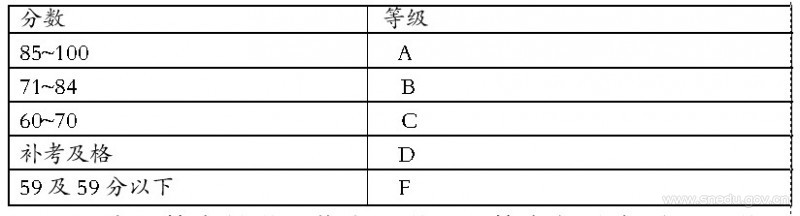

理論占每個學期的10%,以結果性評價為主,根據中等職業學校《體育與健康》課程規定,主要評定學生體育基礎論和專項理論知識的掌握情況,評定采用讀書報告、課堂問答、或網上在線考試形式。綜合評價采用百分制評分,折合成ABCDF等級,每學期評定一次。每學期評定合格者可得2學分。

綜合評價表

學生成績等級

日常的體育教學工作中對學生的體育與健康課程的學習進行科學而合理的評價是課程實施的一個必需和重要的環節,通過評價不僅能促進學生更好地進行體育學習和積極參與體育活動,更重要的是能夠為學生改進學習提出建議,重點突出評價的導向性、發展性、激勵性,起到促進主體積極參與的效果。

投稿

投稿 APP下載

APP下載