日常學習中,77.8%受訪家長覺得孩子的“打卡”任務多

作者:王品芝

發布時間:2024-12-05 13:20:45 來源:中國青年報

如今,“打卡”不再是上班族的專利。在很多小學乃至幼兒園中,“打卡”任務五花八門、不一而足:寫字打卡、閱讀打卡……孩子們需要“打卡”的內容變得越來越多。

日前,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com),對2000名受訪家長進行的一項調查顯示,在孩子的日常學習中,77.8%的受訪家長覺得“打卡”任務多,對于一些不好完成的“打卡”任務,超九成家長“應付”過。61.2%的受訪家長感覺目前孩子的打卡任務已成負擔。

受訪孩子家長中,學前幼兒家長占27.5%,義務教育階段孩子家長占56.0%,高中及大學階段孩子家長占8.3%,其他家長占8.2%。

孩子日常學習中,77.8%受訪家長覺得“打卡”任務多

閱讀、作業、背誦……山西平遙的五年級學生家長肖露表示,每天她都要跟孩子一起完成這些打卡。“學習之外我還給孩子報了一個芭蕾舞班,每周上課回來也要打卡:在家練習拍視頻,上傳到小程序。如果沒有打卡,每天都會收到一條提示消息。”

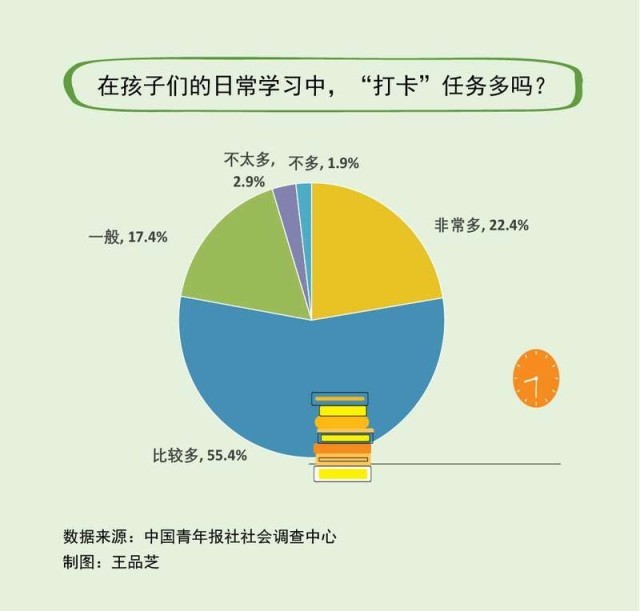

調查顯示,在孩子的日常學習中,77.8%的受訪家長覺得“打卡”任務多,17.4%的家長覺得一般,僅4.8%的家長覺得不多。孩子哪方面的“打卡”任務較多?排在前幾位的依次是學習(63.7%)、運動(48.6%)、家務(40.3%)、學習教育類視頻課程(39.4%),此外還有:才藝(38.2%)、參加社會活動(37.3%)、整理書包(27.5%)、其他(1.8%)等。

北京三年級學生家長彭嵐感覺目前學校的打卡任務量還算合適。“我支持學科類的打卡任務,這能幫助孩子養成良好的學習習慣。而且很多知識的積累不是一蹴而就的,需要日積月累,才能有所收獲。但一些非學科類的打卡項目,我感覺意義不大”。

超九成家長“應付”過不好完成的“打卡”任務

肖露感覺,如果孩子打卡任務過多,會占用不少時間和精力,家長和孩子就會不可避免地在個別項目、環節上應付,打卡質量難以保證。

調查中,70.9%的受訪家長表示,家長代勞“打卡”任務的情況多。

“每學年開學的時候,學校都會要求孩子看一個安全知識的學習視頻。為了確保每個同學都看,老師會要求家長拍一個孩子看視頻的照片發到班級群。“肖露說,因為要傳到群里,眾人可見,所以對家長來說會有點負擔,不自覺地追求拍攝效果。“拍照前我會把家里收拾一下,甚至還會給孩子稍微打扮一下,再坐端正拍個照片發群里,但整個過程中孩子可能只看了不到十分鐘。”肖露建議,這類視頻可以由學校在教室里統一組織觀看,看完再讓同學討論一下,學習效果也許會更好。

調查顯示,對于不好完成的“打卡”任務,41.5%的受訪家長時常會“應付”,52.1%的家長表示偶爾會這樣,6.4%的家長從不會。

在深圳一所小學擔任一年級班主任的劉杰給班上的孩子安排了親子閱讀的日常打卡活動。“一年級的孩子,閱讀能力尚弱,情感需求較大,需要家長引導并與之互動,因此,家長參與是很有必要的。最開始,我發現個別家長的確存在擺拍了事的情況,比如有一位家長為了讓孩子評上閱讀之星,每天隨便拍幾頁書上傳,湊積分。還有一位家長,以為不打卡老師會批評,也是臨睡前拍照了事,并沒有真正讓孩子閱讀”。

發現閱讀打卡流于形式后,劉杰立即在家長群發了有關閱讀打卡的說明。“首先跟大家說不用拍視頻,按自己方便的形式打卡,拍照也行。其次告訴家長,打卡只是一種提醒的方式,閱讀習慣的建立才是根本,如果習慣本身已養成,覺得不需要打卡來提醒,跟老師說明即可,也歡迎家長分享孩子閱讀習慣養成的秘訣。最后強調,大多數孩子的閱讀習慣還不夠好,需要打卡來提醒,所以需要參與這項班級活動,以幫助孩子共同養成閱讀習慣。”

教育“打卡”已成家長負擔?

在肖露看來,打卡有很多弊端,“感覺打卡之后老師更多的關注點放在了是否完成任務上,卻忽視了對完成質量的考量。”肖露擔心,這樣下去,老師會不了解學生的真正學習情況,無法做到因材施教。

對于越來越多的教育“打卡”,69.5%的受訪家長表示,部分打卡任務孩子無法完成,變成了家長的“作業”;61.2%的家長指出打卡任務過多過泛,已經成為負擔;46.1%的家長認為流于形式,毫無實際作用,完全沒必要;30.3%的家長覺得能起到督促作用,有利于提高家校合作的效率;23.1%的家長指出“打卡”結果公開可見,容易造成“內卷”。

“現在網絡技術的發達使得老師和家長溝通越來越容易,但這也增強了學校對家庭教育的介入和監控。”彭嵐說,如果事事打卡,家長和孩子的自由空間就會被過度擠壓了。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示,教育打卡設計的初衷,是將信息技術運用到管理當中。但目前只是簡單的運用,缺乏人性化的考量,所以造成了一系列的問題。這樣做在管理上也許相對比較便利,但對被管理者而言,屬于過度讓渡自己的權利。

“‘打卡’可能會導致本來應該由學校和老師承擔的責任,由家長承擔了。”中國人民大學教育學院教授、副院長李立國說,家長在子女教育的過程中發揮著不可替代的作用,比如家長檢查孩子的作業,雖然在一定情況下也是一種必要的家庭教育的形式,但教師不能將這種壓力無限地轉移給家長。

儲朝暉說,對教師來說,教育打卡也并不一定能讓教師的工作變得更為簡單,可能還會給老師增加額外的工作負擔,所以,老師或許應該把更多的時間用來跟學生交流。

作為一名一線教師,劉杰認為打卡的確有一定的科學根據:習慣的建立需要時間,有一種觀點認為,一項看似簡單的行動,如果能重復21天以上,就會形成習慣,這或許也是老師會布置一些打卡作業的初衷。但她也承認,現實中,由于家長和老師都過于繁忙,導致部分家長無暇引導孩子真正高質量地完成打卡任務,老師也因為無法監管到位,只能以打卡積分的方式進行激勵,導致最終打卡無法實現最初的美好愿望。

劉杰希望家長不要為了打卡而打卡。比如閱讀打卡,本意是為了鼓勵孩子多閱讀,讓孩子感受到語言的魅力并在閱讀過程中逐漸學會運用語言去表達自己,如果家長能理解這一點,打卡就會變成一件很有意思的事情,也就沒有那么難堅持了。在劉杰看來,孩子還小,他們對于某件事的認知往往很大程度取決于家長,如果家長只是把每天的親子閱讀它當作一個打卡任務,那孩子也會覺得是在完成任務,如果家長很享受每天的親子閱讀時光,那孩子也能慢慢感受到閱讀的美好。

彭嵐說,除了一些特別必要的打卡,大部分打卡都不是很有必要。在她看來,與其將精力花在不必要的打卡上,還不如多編一些有趣的書籍給孩子看,或者提供相關的博物館或展覽的信息,讓孩子們假期去看看,比一味“打卡”要好。

受訪家長中,一線城市的占34.3%,二線城市的占42.4%,三四線城市的占20.3%,鄉鎮的占2.1%,農村的占0.9%。

(黃子涵對此文亦有貢獻,應受訪者要求,肖露、彭嵐為化名)

投稿

投稿 APP下載

APP下載