以“東方視角”探尋絲綢之路的歷史足跡

作者:王佳玥

發(fā)布時(shí)間:2023-10-12 18:35:24 來源:西安日報(bào)

西北大學(xué)中亞考古隊(duì)往日合影。(西北大學(xué)供圖)

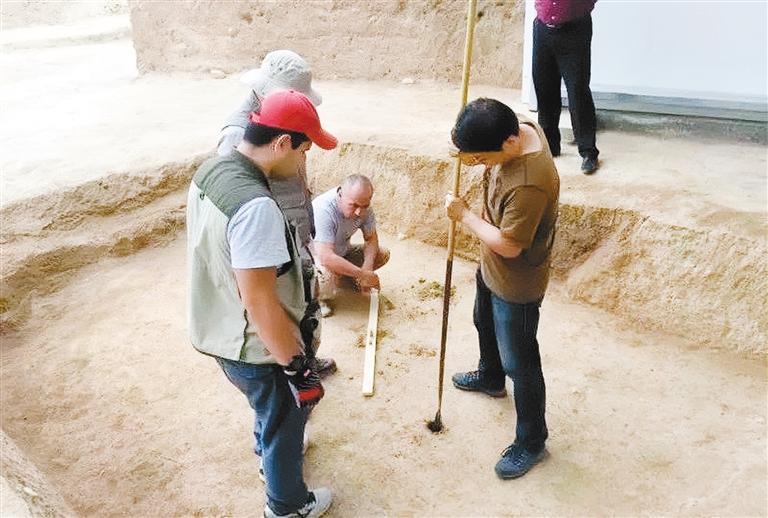

西北大學(xué)中亞考古隊(duì)隊(duì)員向?yàn)醴饺藛T介紹中方考古專業(yè)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)。

不久前,由絲綢之路考古合作研究中心首席科學(xué)家、西北大學(xué)教授王建新領(lǐng)銜的西北大學(xué)中亞考古隊(duì),剛剛完成進(jìn)入土庫曼斯坦的首次考古調(diào)查研究準(zhǔn)備,以及今年在費(fèi)爾干納盆地考古中、烏、塔、吉四國聯(lián)合考察工作的前期準(zhǔn)備。

作為首個(gè)進(jìn)入中亞國家開展考古調(diào)查研究工作的中國學(xué)者,王建新和他的團(tuán)隊(duì)已在中亞考古探訪多年。

循著當(dāng)年張騫西行的足跡,這支由西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院骨干教師和學(xué)生組成,吸收國內(nèi)外合作單位人員先后參與的考古隊(duì),20多年來不懼艱辛,用穩(wěn)健腳步丈量絲綢之路,用科學(xué)精神尋找歷史印記,用累累碩果展示考古學(xué)術(shù)中的東方視角,更用尊重包容架起絲路文明對話的橋梁……

循著張騫的足跡走出國門

歷史上的絲綢之路,是一條東西方交通、交流和文明交往互動(dòng)的通道。

王建新說:“中亞地區(qū)既是東西方文化交流的中間地帶,也是共建‘一帶一路’的關(guān)鍵區(qū)域。我們通過對絲綢之路的考古研究,特別是中亞地區(qū)的考古工作,能夠更清楚認(rèn)識古代文明交往互動(dòng)互鑒的歷史。”

“立足長安,面向西域;周秦漢唐,絲綢之路”。20多年前,在西北大學(xué)太白校區(qū)一間不足20平方米的辦公室里,王建新和同事們一同描繪出西北大學(xué)考古學(xué)科的學(xué)術(shù)藍(lán)圖。

做足充分的學(xué)術(shù)準(zhǔn)備后,1999年,一支由西大考古專業(yè)專家教授和學(xué)生組成的考古隊(duì),走進(jìn)了茫茫戈壁,走進(jìn)了2000多年前的歷史風(fēng)煙……十年間,他們數(shù)百次往返于陜西、甘肅、新疆。

“100多年前,西方學(xué)者提出了‘絲綢之路’這個(gè)概念,近代以來他們在這一領(lǐng)域做了大量工作,占有著絲綢之路考古研究的國際話語權(quán)。”在國內(nèi)從事絲綢之路考古發(fā)掘與研究十年后,王建新深感急需開展境外考古,“中國學(xué)者只有掌握更為全面的第一手資料,才能在國際考古界發(fā)出‘中國聲音’!”

循著當(dāng)年張騫西行的足跡,從2009年開始,王建新帶領(lǐng)西北大學(xué)中亞考古隊(duì)開展絲綢之路考古工作。他作為首個(gè)進(jìn)入中亞開展考古研究的中國學(xué)者,從東天山出發(fā),追蹤月氏西遷路線,到達(dá)了烏茲別克斯坦。

經(jīng)過20多年的艱辛探尋,最終厘清了古代月氏、康居、貴霜的文化特征和分布范圍,取得了中國科學(xué)家在中亞考古研究領(lǐng)域的重要突破,為用中國話語闡釋絲綢之路歷史提供了實(shí)證資料和科學(xué)依據(jù),用考古新資料喚起了中國與絲綢之路沿線國家友好交往的共同歷史記憶。

為絲路考古提供“中國方案”

“我們不能進(jìn)行掠奪式考古。”王建新說。出于這樣的理念,王建新團(tuán)隊(duì)在中亞國家很多遺址發(fā)掘過程中都特別注意文物和遺址的保護(hù)。

從進(jìn)入中亞開始發(fā)掘的第一天起,西北大學(xué)中亞考古隊(duì)就秉持著負(fù)責(zé)任的態(tài)度,所有發(fā)掘的探方在考古工作結(jié)束后,一定會全部回填保護(hù)。在撒扎干大型墓葬的發(fā)掘過程中,考古隊(duì)首次采用了文物保護(hù)監(jiān)控大棚,并安裝了中國自主研發(fā)的環(huán)境檢測和安防監(jiān)控系統(tǒng),對當(dāng)?shù)匚奈锉Wo(hù)技術(shù)和理念起到促進(jìn)作用。

在20多年的絲綢之路考古工作中,西北大學(xué)中亞考古隊(duì)逐步探索出了“大范圍系統(tǒng)區(qū)域調(diào)查與小規(guī)模科學(xué)精準(zhǔn)發(fā)掘相結(jié)合”的考古工作方式。

2013年,在共建“一帶一路”倡議提出的當(dāng)年,中方與烏茲別克斯坦科學(xué)院考古研究所正式組建了中烏聯(lián)合考古隊(duì)。王建新說:“2019年,我們與烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu),在已有雙邊合作研究機(jī)制的基礎(chǔ)上,共同建立了費(fèi)爾干納盆地考古中、烏、塔、吉四國交流合作機(jī)制,再度開創(chuàng)了中亞地區(qū)聯(lián)合考古工作的新局面。”

“走出去”的14年間,中亞考古取得階段性成果,也逐步建立起中國的絲路考古話語體系。

2019年,“中烏聯(lián)合考古成果展——月氏與康居的考古發(fā)現(xiàn)”在烏茲別克斯坦國家歷史博物館展出,引起當(dāng)?shù)毓姟H學(xué)術(shù)界以及全球各大媒體的高度關(guān)注;2020年12月,由西北大學(xué)與故宮博物院聯(lián)合主辦的“絕域蒼茫萬里行——絲綢之路(烏茲別克斯坦段)考古成果展”在故宮博物院舉辦。這些穿越歷史的共同追尋,喚醒了中烏人民共同的歷史記憶與情感。

聯(lián)合考古續(xù)寫絲路文明交流新篇章

“相互尊重是聯(lián)合考古隊(duì)建立互信的基礎(chǔ)。我們尊重所在國的歷史、文化遺產(chǎn)和人民,尊重我們的合作伙伴。”王建新說,從走進(jìn)烏茲別克斯坦,中亞考古隊(duì)就尊重當(dāng)?shù)貒槊袂椋瑒?chuàng)立和推行了“人才培養(yǎng)+遺址保護(hù)+考古發(fā)掘”三結(jié)合的工作模式。

烏茲別克斯坦留學(xué)生蘇河是王建新指導(dǎo)的第一個(gè)外籍博士。他說,“中國的老師,不僅毫無保留地教導(dǎo)我,還為我國的遺址保護(hù)、文物保護(hù)做了很多開創(chuàng)性的工作。從老師那里,我學(xué)到了大愛無私。未來,我也將會成為中烏文化交流的使者。”

在工作中,考古隊(duì)的專家們秉持著“開放包容”的態(tài)度,向合作的烏方人員介紹考古專業(yè)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)。中國考古隊(duì)員的專業(yè)素養(yǎng)和學(xué)術(shù)品格,贏得了外國科研人員和大學(xué)生的一致好評。

2021年8月,西北大學(xué)與烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦等國高校和科研機(jī)構(gòu)共同申報(bào)的“中國-中亞人類與環(huán)境‘一帶一路’聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”正式獲批,在科學(xué)研究、研究生聯(lián)合培養(yǎng)、教師交流互訪、實(shí)驗(yàn)技術(shù)平臺開放共享等方面開展全方位合作。

今年4月,首屆亞洲文化遺產(chǎn)保護(hù)聯(lián)盟大會在西安舉行。根據(jù)大會上發(fā)布的《亞洲文化遺產(chǎn)保護(hù)聯(lián)盟西安宣言》,聯(lián)盟各方將圍繞“人類探源”“文明起源”“絲綢之路”等主題,實(shí)施合作考古,挖掘亞洲文化內(nèi)涵,支持聯(lián)合申報(bào)世界遺產(chǎn)。同時(shí),以西北大學(xué)為實(shí)施單位的“絲綢之路考古合作研究中心”在大會上正式揭牌。

除此之外,今年5月在西安舉行的中國-中亞峰會上,中國同中亞五國達(dá)成系列合作共識,包括開展聯(lián)合考古、文化遺產(chǎn)保護(hù)修復(fù)、博物館交流、流失文物追索返還等方面的合作。

聯(lián)合考古工作的推進(jìn),為推動(dòng)共建“一帶一路”國家人文交流、民心相通作出了積極貢獻(xiàn)。“我們將與中亞學(xué)者通力合作,攜手保護(hù)好、傳承好絲綢之路文化遺產(chǎn)多元多彩的歷史文化風(fēng)貌,為推動(dòng)‘一帶一路’國際合作和人文交流作出更多貢獻(xiàn)。”王建新說。

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)新聞

深度報(bào)道

深度報(bào)道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載