江蘇南通開發區優秀校長教師“組團式”幫扶城固縣潤智九年制學校成效顯著

作者:吳波

發布時間:2023-09-28 10:46:39

肩負著蘇陜協作教育交流的責任,滿懷著讓蘇陜兩地孩子共享同一片藍天的希望,江蘇南通開發區7名優秀校長教師,在南通市蘇錫通園區實驗中學校長姚敏帶領下,來到漢中市城固縣,“組團式”幫扶新成立的城固縣潤智九年制學校,以實際行動和先進理念推動城固縣教育事業高質量發展。

勇挑重擔,共同肩負教育責任

2022年8月底來到潤智,七位教師立即投入了緊張的工作中,面對潤智學校師資緊缺、教學任務繁重的情況,他們勇挑重擔,主動請纓,表現出支教團隊的責任與擔當。姚敏,擔任學校名譽校長,參加學校的管理工作,任教初中一個班級的語文課;王海源,擔任學校音美教研組副組長,任教兩個年級的美術課,兼任美術社團工作;張瑞,擔任學校體育教研組副組長,任教兩個年級的體育課,兼任體育社團工作;章書華擔任學校數學教研組副組長,宋飛擔任學校總務處副主任,任教兩個班級的科學課,并協助管理學校營養餐工作;顧浩月擔任學校教務處副主任,張小玲擔任學校教科室副主任。

在學校教育教學工作中,七位教師參與學校管理,主動要求參加“值周”工作,為學校的發展添磚加瓦。他們深入課堂授課、聽課、評課,積極參加教研組的各項活動,為學校的教學傾注熱情。他們積極參加學校“高質量均衡發展”評估驗收工作,和潤智的領導和老師們整理資料、布置部室、準備活動,為學校嶄新形象獻計獻策。總之,哪里需要哪里就會有他們的身影。短短一個月的時間,他們早已將潤智當作自己的家,為學校的起步與發展竭盡全力。

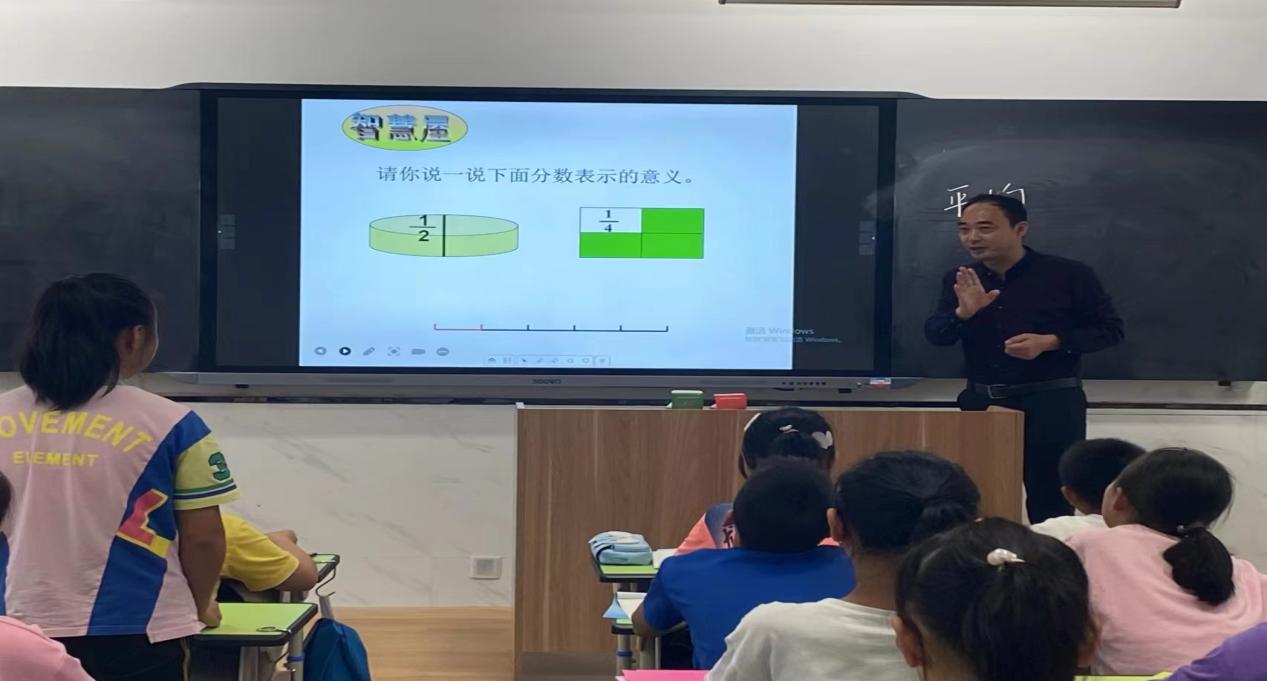

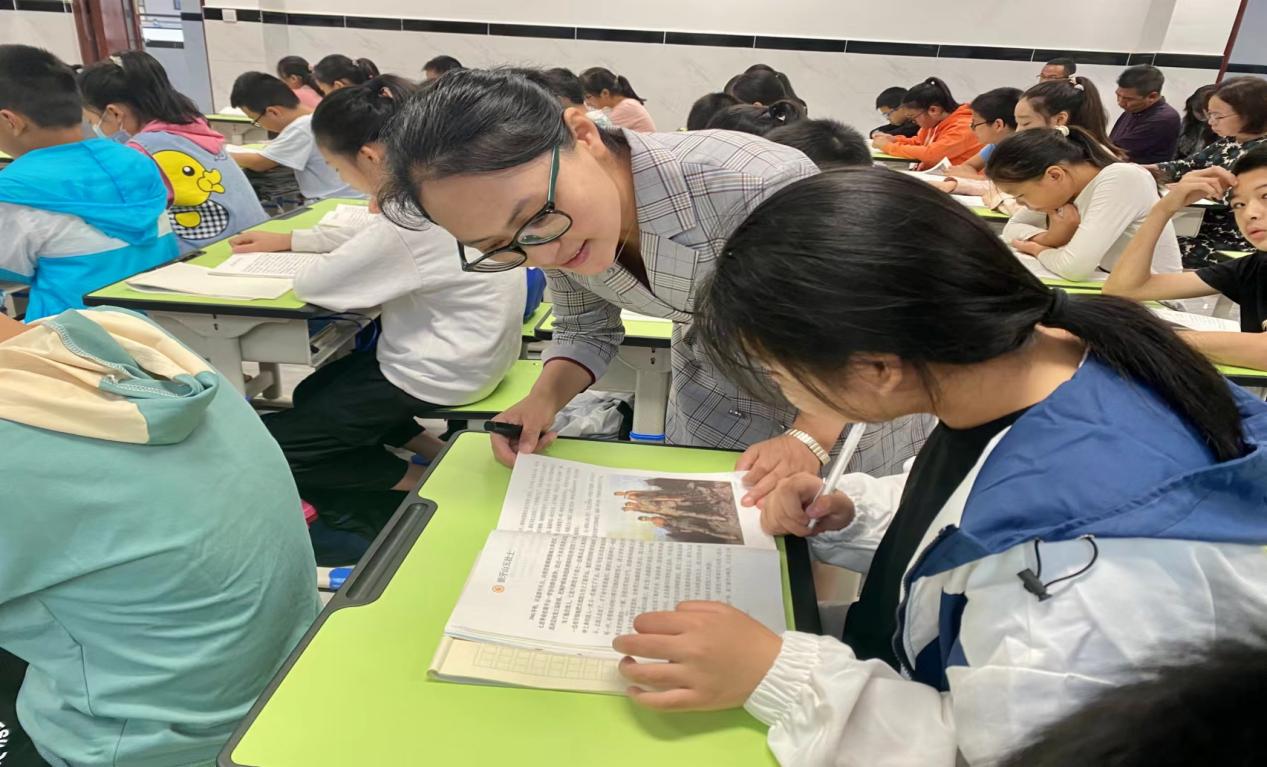

踴躍亮相,精心展示教學特色

為了更好發揮支教團隊的引領和示范作用,搭建教師間相互交流學習的平臺,七名支教團隊教師開展了校級示范課展示活動。團隊示范課活動既有“同課異構”等新模式教學,傳遞先進教學理念和模式,又有利用“互聯網+”教學平臺,通過“云課堂”模式開展示范課交流研討活動,充分貫徹落實了新課標理念,有的課堂充滿生機和活力,充分展現出高效課堂的魅力;有的示范課深入淺出,講練結合,讓理論與實踐深入結合;有的條理清晰,由淺入深,學生在老師的啟發下踴躍參與,精彩不斷。新穎的教學設計、嫻熟的教學技巧、從容駕馭課堂的能力,為在校學生帶來了耳目一新的學習體驗,也深深地吸引了觀摩的教師。

示范課后,各教研組進行了行之有效的組內研討活動,從教學目標的設定達成情況,到關注學生的學習過程等,大家各抒己見,提出自己的觀點和建議,形成了濃厚的教研氛圍。對一些重難點問題,兩地教師進行了深入交流和探討,在思維的碰撞中激發出了許多寶貴的課堂教學靈感。支教教師示范課活動的開展,不僅是一次支教教師的自我展示,更是一種教學理念上的補充,對促進學校青年教師的專業化成長,提升全校教師的課堂教學水平有著積極的促進作用,為進一步提高學校教學質量夯實了基礎。

支教教師示范課活動的開展,不僅是一次支教教師的自我展示,更是一種教學理念上的補充,對促進學校青年教師的專業化成長,提升全校教師的課堂教學水平有著積極的促進作用,為進一步提高學校教學質量夯實了基礎。

“組團式幫扶”團隊成員,來自蘇錫通實驗學校、南通開發區實驗小學、南通市小海小學、南通高師附小學等7所學校,這些學校在城固縣都有結對共建學校。為了能讓今年的支教活動有更廣的輻射面,發揮出最好的援助效應,支教老師們積極開展“送教下鄉”活動,分別走進朝陽小學、龍頭小學、許家廟小學、西郊逸夫小學、寶山九年制學校傳經送寶,并鼓勵學生們用知識改變命運,靠拼搏立志成才,將蘇陜教育交流工作落到實處。

凝心聚力,并肩破解全新課題

新的學校需要建章立制,需要文化引領,需要教育教學新思想、新理念,而這一切都需要扎根于當地的教育土壤,適合符合潤智發展的特色。“你有一種思想,我也有一種思想,彼此交換,我們就有了兩種思想。”團隊成員將東部學校的章程、制度及文化與潤智學校的愿景相結合,大家交流碰撞,智慧共生,形成了適合潤智特色的思想。

潤智九年制學校校長史洪濤在談到“組團式幫扶”團隊時,感激地說:“南通開發區‘組團式’幫扶團隊在教學和管理上的新思路、新方法,不但幫助我們提高了課堂效率,提升了學校發展的目標和標準,同時對孩子們的真心付出更堅定了我們扎根教學崗位、發展好城固教育事業的信心和決心。”新的學校還需要不斷發展,在今后的教育實踐中,南通開發區支教團隊將進一步悉心研究、用心思考、齊心協力,共同努力為潤智教育的揚帆,為城固教育騰飛譜寫新篇章。

人才支撐是實現鄉村振興的重要基礎,“三支”隊伍圍繞區域協同發展主題,突出為民服務理念,不斷推動優質資源在城固集聚。近五年來,南通開發區共派出包括醫護、教師、農技員在內的5批次103名“三支”技術人員來到城固開展援助工作。特別在教育領域,兩地先后互派40余名教師進行“點對點”“一對一”的崗位輪崗互換,城固縣700余名校長、教師赴南通、南京、揚州、杭州等地培訓,開闊眼界,增長見識,有力提升教育教學水平,推動蘇陜交流工作取得顯著成效。

投稿

投稿 APP下載

APP下載