陜科大:充分對接探索高校定點扶貧新路子

作者:馮麗穎

發布時間:2018-10-24 17:23:44 來源:陜西教育新聞網

2014年,按照“兩聯一包”安排,陜科大定點幫扶銅川市印臺區王石凹村,目前累計穩定脫貧148人,貧困發生率由41.6%降到16.2%,初步走出了一條幫扶有效、互促共贏的高校定點扶貧新路子。

王石凹村電子商務服務站

貧困村發展與區域發展充分對接。扶貧要精準,首先是規劃要科學。陜科大把貧困村脫貧產業發展放在區域整體發展中去謀劃,在一二三產融合發展中來布局,立足“藥王故里、養生銅川”區域經濟發展定位,明確發展以中藥材種植、特色生態養殖為特色的脫貧主導產業,引導王石凹村主動融入銅川全域旅游發展格局。

扶貧產業與市場需求充分對接。在充分掌握自然條件、群眾作務傳統和市場分析的基礎上,陜科大把花椒、連翹等種植作為主導產業來培育,先進引領,基地示范,先后建立占地50畝的王石凹村中藥材栽植基地、占地20畝的花椒種植示范園,帶動發展花椒260余畝、連翹500畝、國槐等苗圃115畝,讓貧困群眾從原來以玉米、小麥為主的傳統種植轉向以中草藥、干雜果等為特色的經濟作物種植。發揮土地面積大、草木豐茂等優勢,學校引導貧困戶發展特色養殖產業;根據山峁梁多地貌特征,積極盤活煤礦采空區撂荒地,大力發展農光互補產業,流轉土地600余畝,群眾年均增收20余萬元。

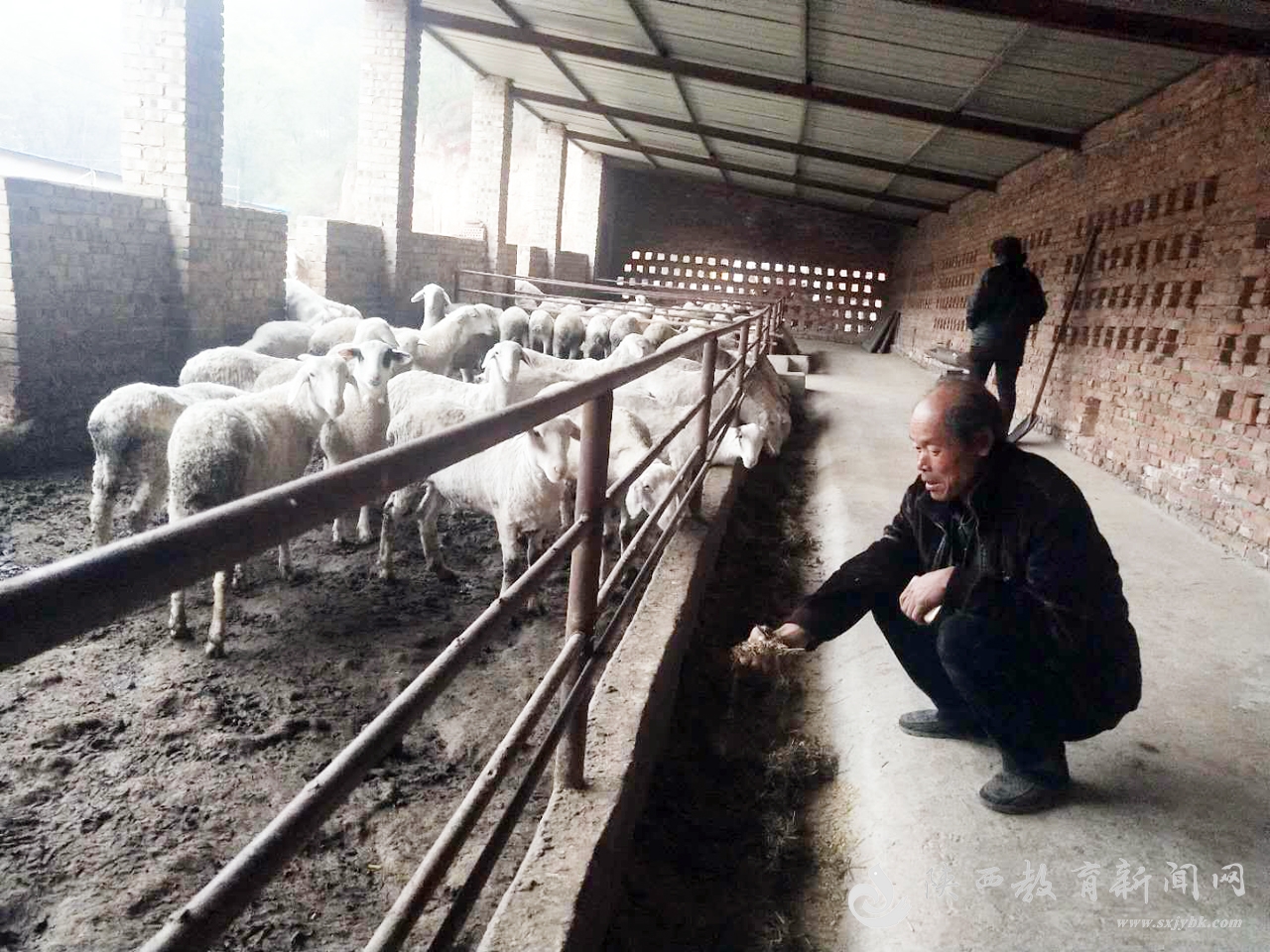

貧困戶肉羊養殖

分散經營與規模發展充分對接。陜科大在利益聯結機制上著力下功夫,采用資金扶持、技術支持、兜底包銷等方式,培育發展農民專業合作社3個、種養殖大戶4戶。學校先后投入11萬元作為貧困戶入股資金,聘請專家提供種養殖技術支持150人次,并設立校園農副產品幫扶銷售點解決群眾的后顧之憂。探索形成了“合作社+理事會+農戶+學校”的合作社經營模式,由理事會負責運營、農戶全程參與、學校全面扶持,通過村民入股分紅、參與勞動、捆綁發展等方式,將貧困群眾像編辮子一樣組織到產業鏈中。特別是結合村子坡多林多的實際情況,把分散經營的散養雞與合作社發展統籌起來,建成了夢園散養雞合作社,帶動貧困戶75戶,戶均分紅達到了800元以上,24戶83人實現了穩定脫貧。

夢園散養雞合作社

脫貧攻堅與鄉村振興戰略充分對接。陜科大多方爭取各類基礎設施建設資金近500萬元,修建硬化水泥路8.25公里,新建排水溝5500余米,鋪設飲用水管道1300米,不僅將村莊接入了主干公路,而且實現了戶戶通水泥路、通電、通自來水。大力實施村莊美化、亮化、綠化、凈化工程,修建花墻500米,綠化硬化面積2000平方米,繪制了宣傳脫貧攻堅政策、倡導文明新風的45幅文化墻800平方米;出資12萬元安裝路燈49盞,村民告別了漆黑的回家路;植樹綠化2500株。經過三年發展,群眾普遍認為“村里兩三年的變化,超過了過去二三十年的發展” 。

村內道路硬化前后變化

黨員教育基地前后變化

合力苦幫與群眾大干充分對接。學校黨委與印臺區委共同建立黨員教育示范基地,加強黨的基層組織建設,調動黨員干部在脫貧攻堅工作中的示范引領作用。基地自建成以來,學校及印臺區相關單位多次組織黨員干部來村開展黨員教育和主題黨日活動、動員群眾依靠勤勞雙手脫貧致富。先后組織專家教授開展連翹種植,肉羊肉牛養殖,扎染、堆肥等多種形式的特色扶貧培訓6期,組織群眾赴富平等地考察學習花椒等經濟作物種植管理,累計培訓農民500余人次,貧困群眾在培訓學習中不僅掌握了技術技能,而且增強了依靠自力更生實現脫貧致富的信心和決心,自發眾籌資金發展食用蔥種植、加入農業合作社、搶種時令經濟作物等在群眾中蔚然成風,脫貧致富的熱潮甚至吸引了不少外出務工青年返鄉創業、參與家鄉建設,給寂靜的小山村增添了無限活力。

文化廣場前后變化

倡導文明新風文化墻

高校智力優勢與區域脫貧充分對接。圍繞當好“智囊團”,陜科大先后編制了印臺區脫貧規劃及金鎖西片、銅罕沿線片區脫貧攻堅規劃,并在地方特色中藥材種植、礦區生態修復、古鎮民居保護等方面積極獻智獻力。圍繞發揮科研教學優勢,先后為當地企業開發新產品30多種,一批傳統企業實現了轉型發展、跟上了時代潮流。在對印臺區的定點扶貧中,學校努力把定點扶貧的過程變成高校教學科研與群眾生產生活實踐相結合的過程,變成高校服務貧困群眾、服務貧困地方發展的過程。在校區幫扶合作中,學校與印臺區先后對接幫扶項目50余人次,對接確定項目58個、全面完成51個,特別是圍繞產學研融合,深度挖掘地方特色制瓷文化,與印臺區陳爐紫砂廠及多家陶瓷企業建立“陶瓷紫砂工業一體化示范基地”,合作開發日用瓷器產品,牽頭聯合陶瓷企業獲批國家藝術基金,全面打響“耀瓷”品牌,預計帶動銷售1000萬元以上。

投稿

投稿 APP下載

APP下載